令和7年度 学校教育目標

「自ら未来を見据え 心豊かに 力強く学び続ける生徒」

~鹿折中学校は,令和3年度 ぼうさい甲子園「ぼうさい大賞」を受賞しました~

令和7年度 学校教育目標

「自ら未来を見据え 心豊かに 力強く学び続ける生徒」

~鹿折中学校は,令和3年度 ぼうさい甲子園「ぼうさい大賞」を受賞しました~

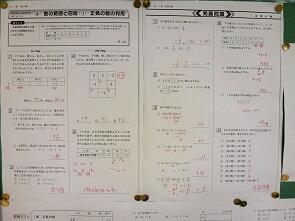

*12月1日(月) 歯の健康講話(1年)、鹿折中学校区小中合同授業力向上研修会

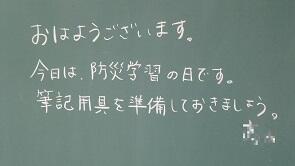

*12月5日(金) 震災伝承学習発表会、授業参観・学年懇談会

*12月8日(月) 放課後学習会

*12月12日(金) 標準学力調査

*12月15日(月) 放課後学習会

*12月17日(水) 各種委員会

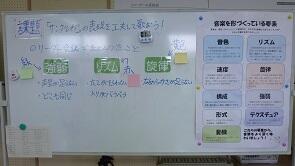

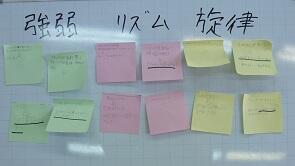

*12月20日(土) アンサンブルコンテスト地区大会

*12月21日(日)~12月24日(水) 国内語学研修

*12月23日(火) 冬休み前全校集会

*12月24日(水)、25日(木)冬休み学習会

*12月26日(金)仕事納め

〒988-0812

宮城県気仙沼市大峠山1番地263

TEL 0226-22-6764 FAX 0226-23-3160

校 長 三浦 利恵

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |