★気仙沼市立松岩小学校ホームページ★

日誌

【松小日誌】「いいね」をクリックして子供たちの応援をお願いします

グリーディングデー

・今日から「松小グリーディングデー」が始まります。これは,毎週火曜日に家庭での読書を宿題とする日のことで,目を休める「グリーンデー」と読書を勧める「リーディングデー」を掛け合わせた言葉です。

・今日の朝会では,校長先生が「なぜ宿題があるのか」「なぜ読書がよいのか」について教えてくださいました。読書を通して確かな学力と豊かな心をはぐくんでいきたいと考えています。

・今日は,地域でスポーツを習っている子供たちが,東北大会で優勝と準優勝となり,その活躍の様子も紹介しました。子供たちの活躍というのは,本当にうれしいものです。

・今日の朝会では,校長先生が「なぜ宿題があるのか」「なぜ読書がよいのか」について教えてくださいました。読書を通して確かな学力と豊かな心をはぐくんでいきたいと考えています。

・今日は,地域でスポーツを習っている子供たちが,東北大会で優勝と準優勝となり,その活躍の様子も紹介しました。子供たちの活躍というのは,本当にうれしいものです。

運動会練習始まる

・今月の21日(土)に令和4年度の運動会を行います。先日,整地を終え,トラックを引いた校庭での各学年の運動会練習が今日から始まりました。

・1年生の子供たちにとっては,初めての運動会です。今日は,担任の先生と一緒にラジオ体操を行い,その後,徒競走の練習をしました。みんな頑張って走っていました。

・6年生も徒競走の練習を行いましたが,こちらは迫力満点でした。1年生の子供たちにとっても,6年生の子供たちにとっても思い出に残る運動会となるよう職員一丸となって頑張ります。

・1年生の子供たちにとっては,初めての運動会です。今日は,担任の先生と一緒にラジオ体操を行い,その後,徒競走の練習をしました。みんな頑張って走っていました。

・6年生も徒競走の練習を行いましたが,こちらは迫力満点でした。1年生の子供たちにとっても,6年生の子供たちにとっても思い出に残る運動会となるよう職員一丸となって頑張ります。

校庭整地

・今日の午後,校庭整地を行っていただきました。運動会前のこの時期に,毎年行っていただいています。

・専門の業者の方が,校庭に土を入れ,ならし,タイヤローラーで固め,きれいに整地してくれました。

・整地終了後,職員で運動会用のトラック作成を行いました。運動会に向けての準備が着々と進んでいます。

・専門の業者の方が,校庭に土を入れ,ならし,タイヤローラーで固め,きれいに整地してくれました。

・整地終了後,職員で運動会用のトラック作成を行いました。運動会に向けての準備が着々と進んでいます。

1年生を迎える会

・2校時目に1年生を迎える会を行いました。本来であれば,体育館に全校児童が集まって行うのですが,今年度は校内放送で行いました。

・進行やプレゼントの贈呈は,リアルタイムで放送し,各学年の出し物等は,録画したものを放送しました。輪飾りなどは,1年生の昇降口を中心に飾りました。

・どの学年も,1年生に喜んでもらおうと,一生懸命踊ったり,演奏したり,演技したりしていました。校長先生からは,「松岩小学校っていい学校だと思いました」という講評がありました。6年生の子供たちが,本当によく頑張ってくれました。

・進行やプレゼントの贈呈は,リアルタイムで放送し,各学年の出し物等は,録画したものを放送しました。輪飾りなどは,1年生の昇降口を中心に飾りました。

・どの学年も,1年生に喜んでもらおうと,一生懸命踊ったり,演奏したり,演技したりしていました。校長先生からは,「松岩小学校っていい学校だと思いました」という講評がありました。6年生の子供たちが,本当によく頑張ってくれました。

今日の献立

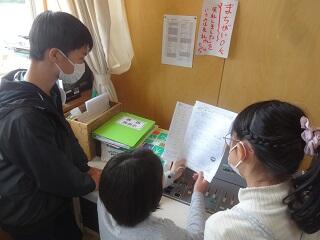

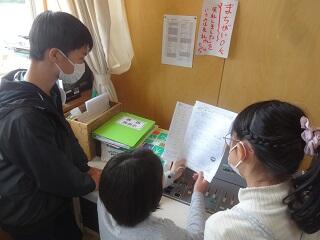

・お昼の放送で,給食委員会の子供たちが「今日の献立」の紹介を行っています。メニューの他に,給食センターからのお便り一口メモ「いただきます」も紹介しています。

・今日は,5年生の子が担当で,初めての放送でした。放送前に,6年生の子供たちが,どこを読み上げればよいのかや,放送機器の使い方について優しく教えていました。

・5年生の担当の子は,しっかりと放送することができました。

・今日は,5年生の子が担当で,初めての放送でした。放送前に,6年生の子供たちが,どこを読み上げればよいのかや,放送機器の使い方について優しく教えていました。

・5年生の担当の子は,しっかりと放送することができました。

第1回標準学力調査

・2・3校時目に,2年生から6年生を対象に,標準学力調査を行いました。この調査は,市内の全ての小学校で行います。教科は,国語と算数で行いました。

・2年生以上の子供たちは,集中して問題に取り組んでいました。第2回目は,12月に行いますが,この時は1年生も行います。

・子供たちのよいところと課題を見付け,今後の指導に生かしていきます。

・2年生以上の子供たちは,集中して問題に取り組んでいました。第2回目は,12月に行いますが,この時は1年生も行います。

・子供たちのよいところと課題を見付け,今後の指導に生かしていきます。

地震避難訓練

・3時間目に地震避難訓練を行いました。「お・は・し・も」の約束を守り,避難開始の放送から4分30秒ほどで,全員が校庭に避難することができました。校庭に避難した子供たちは,次の指示が出るまで,静かに待っていました。

・校長先生からは,「避難訓練の時は,おしゃべりをしないで,しっかりと話を聞くことが大切。今日は,それがきちんとできており,立派だった。」というお話がありました。全体での訓練後は,各教室で今日の訓練の振り返りを行いました。

・校長先生からは,「避難訓練の時は,おしゃべりをしないで,しっかりと話を聞くことが大切。今日は,それがきちんとできており,立派だった。」というお話がありました。全体での訓練後は,各教室で今日の訓練の振り返りを行いました。

学習参観

・今年度,第1回目の学習参観を行いました。密を避けるため,5時間目を1~3年生,6時間目を4~6年生,さらに時間を前半,後半と分けて実施しました。保護者の皆様には,廊下から授業の様子を見ていただきました。

・子供たちは,御家族の皆様が来校するということもあり,いつも以上に張り切って学習に望んでいたように感じました。

・授業参観終了後は,PTA総会と学年・学級懇談会をリモートで実施しました。初めての試みでしたが,100名弱の保護者の皆様に参加していただき,予定どおり進めることができました。

・子供たちは,御家族の皆様が来校するということもあり,いつも以上に張り切って学習に望んでいたように感じました。

・授業参観終了後は,PTA総会と学年・学級懇談会をリモートで実施しました。初めての試みでしたが,100名弱の保護者の皆様に参加していただき,予定どおり進めることができました。

新しい校名旗・児童会旗

・校名旗と児童会旗が新しくなりました。この2枚の旗は,計画委員会の子供たちが,毎朝,校舎前の掲揚塔に掲げています。

・これまで使用していた旗は,長い間使用してきたために痛みがひどかったため,PTAの予算で購入していただきました。

・今日が初めての掲揚となります。これから何十年にわたり,子供たちの様子を見守ってくれることと思います。

・6時間目に,今年度第1回目の委員会活動がありました。今日は,どの委員会も役割分担を決めたり,めあてを決めたりしました。役割決めでは,積極的に取り組んでみようとする子も多く,今後の活動に期待が持てました。

・これまで使用していた旗は,長い間使用してきたために痛みがひどかったため,PTAの予算で購入していただきました。

・今日が初めての掲揚となります。これから何十年にわたり,子供たちの様子を見守ってくれることと思います。

・6時間目に,今年度第1回目の委員会活動がありました。今日は,どの委員会も役割分担を決めたり,めあてを決めたりしました。役割決めでは,積極的に取り組んでみようとする子も多く,今後の活動に期待が持てました。

学習状況調査

・6年生の子供たちが,昨日に引き続き,学習状況調査を行いました。学習状況調査は,子供たち一人一人の学校や家での勉強や生活の様子について質問に答えます。

・昨年度までは,質問用紙を読んで,回答用紙に該当の番号を記入する方法で行っていましたが,今年度は,オンラインで回答する方法で行いました。回答後,未記入の箇所があると確認できる点では便利でしたが,タブレット上でずっと文字を読み続けることに集中しきれない面も見られました。

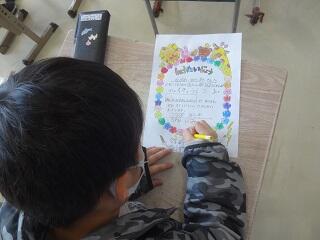

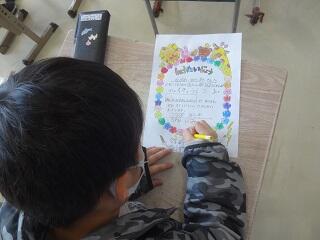

・3年生が1年生を迎える会に向けて,招待状を作成しました。1年生に喜んでもらえるよう,動物や花に丁寧に色を塗り,完成させていました。

・昨年度までは,質問用紙を読んで,回答用紙に該当の番号を記入する方法で行っていましたが,今年度は,オンラインで回答する方法で行いました。回答後,未記入の箇所があると確認できる点では便利でしたが,タブレット上でずっと文字を読み続けることに集中しきれない面も見られました。

・3年生が1年生を迎える会に向けて,招待状を作成しました。1年生に喜んでもらえるよう,動物や花に丁寧に色を塗り,完成させていました。

学力学習状況調査

・6年生の子供たちを対象に,学力学習状況調査を行いました。今日は,2校時目に国語,3校時目に算数,4校時目に理科の問題に取り組みました。

・どの教科の問題にも子供たちは真剣に取り組んでいましたが,3時間続けての調査はやはり大変だったようで,理科終了後は疲れた表情を見せていました。

・今後,自校採点を行い,子供たちのよさと課題を明らかにし,今後の指導に生かしていきます。

・どの教科の問題にも子供たちは真剣に取り組んでいましたが,3時間続けての調査はやはり大変だったようで,理科終了後は疲れた表情を見せていました。

・今後,自校採点を行い,子供たちのよさと課題を明らかにし,今後の指導に生かしていきます。

一斉下校訓練

・今日の5時間目に一斉下校訓練を行いました。万が一の時の集団下校の練習のみならず,安全な歩行の仕方や,通学路の危険箇所,万が一の時の避難場所等の確認を担当の先生と一緒に歩きながら行いました。

・本校の通学路は道幅が狭い所や歩道のない所が多数あり,子供たちは地域の方々に安全を見守られながら登下校しています。まずは,自分たちで安全に気を付けて登下校する意識をしっかりと身に付けさせたいと思います。

・6年生の子供たちが,卒業アルバム用の集合写真を撮りました。体育館脇の桜の木の下で撮影しました。みんなよい表情をしていました。卒業に向けての準備が,もう,始まっています。

・本校の通学路は道幅が狭い所や歩道のない所が多数あり,子供たちは地域の方々に安全を見守られながら登下校しています。まずは,自分たちで安全に気を付けて登下校する意識をしっかりと身に付けさせたいと思います。

・6年生の子供たちが,卒業アルバム用の集合写真を撮りました。体育館脇の桜の木の下で撮影しました。みんなよい表情をしていました。卒業に向けての準備が,もう,始まっています。

総合的な学習の時間

・3年生の「総合的な学習の時間」の学習が始まりました。3年生になると,社会,理科をはじめ,新しく学習する内容が増えます。総合的な学習の時間もその一つです。

・はじめに,「総合的な学習の時間は,どんな学習を行うのか」を,昨年度の3年生の取り組みを例にみんなで確認しました。話を聞いたり,自分の考えを発表したりする子供たちの目は,きらきらと輝いていました。

・3年生の総合的な学習の時間のテーマは「松岩ともっとなかよくなろう」です。地域の名勝や名人を調べたり,地域の方々と交流したりしながら,「調べる,まとめる,表現する力」が身に付くように学習を進めていきます。

・はじめに,「総合的な学習の時間は,どんな学習を行うのか」を,昨年度の3年生の取り組みを例にみんなで確認しました。話を聞いたり,自分の考えを発表したりする子供たちの目は,きらきらと輝いていました。

・3年生の総合的な学習の時間のテーマは「松岩ともっとなかよくなろう」です。地域の名勝や名人を調べたり,地域の方々と交流したりしながら,「調べる,まとめる,表現する力」が身に付くように学習を進めていきます。

身体計測

・今日の2・3時間目に,3年生の子供たちの身体計測を行いました。感染症対策として,身長計,体重計は,一人の測定が終わった後に,毎回消毒を行いながら進めました。

・身体計測は,11日(月)から1日に一学年ずつ実施しており,19日(火)で全ての学年が終了します。この後も,視力検査,聴力検査,歯科検診,内科検診,耳鼻科検診,眼科検診を行います。

・検査後,異常が見られた場合には,学校からのお便りで病院での受診を勧めます。子供たちが心身共に健康であるよう,家庭としっかりと連携を図ってまいります。

・身体計測は,11日(月)から1日に一学年ずつ実施しており,19日(火)で全ての学年が終了します。この後も,視力検査,聴力検査,歯科検診,内科検診,耳鼻科検診,眼科検診を行います。

・検査後,異常が見られた場合には,学校からのお便りで病院での受診を勧めます。子供たちが心身共に健康であるよう,家庭としっかりと連携を図ってまいります。

春を探して

・4年生が理科の学習で春探しをしました。校庭で草花等を楽しそうに探していました。いくつかの茎がくっついて太くなっているとても変わったたんぽぽを見付け,子供たちは大はしゃぎしていました。

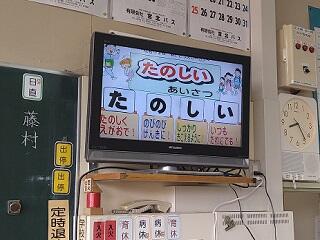

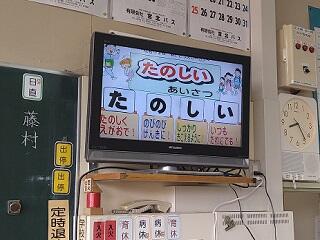

朝会(校長講話)

・今日の朝会は,校長先生の講話でした。始業式と同じように,校内放送で行いました。校長先生は,「松岩小学校っていい学校だな」とみんなに言われる学校にしたいという思いを,また,どうすればいい学校となるのか,クラスのみんなで話し合ってほしいと伝えていました。最後に,「いい学校にするためには,まずは挨拶が大切。松岩小学校の挨拶スローガン「た・の・し・い」を実践してほしい」とも伝えていました。

・子供たちが望む学校,保護者・地域の皆様が望む学校,そして,我々教職員が望む学校の実現に向け,頑張ってまいります。

・子供たちが望む学校,保護者・地域の皆様が望む学校,そして,我々教職員が望む学校の実現に向け,頑張ってまいります。

はじめのての給食

・今日から通常授業が始まりました。1年生の子供たちにとって,今日が初めての給食となります。コロナ禍のため,黙食で食べ進めていましたが,「おいしい」とつぶやきながら食べていた子もいました。好き嫌いなく何でも食べ,丈夫な体になってほしいと思います。

・2年生以上の子供たちには,教科書を配りました。新しい教科書を手に,子供たちも期待感が高まっていたようでした。

・2年生以上の子供たちには,教科書を配りました。新しい教科書を手に,子供たちも期待感が高まっていたようでした。

令和4年度始まる

・今日,令和4年度の始業式と入学式を行いました。今年度の教育活動の始まりです。子供たちの元気のよい声が学校に戻ってきました。新3・5年生の子供たちは,昇降口前で新しいクラスを確認してから教室へ向かいました。

・転入教職員の披露式,始業式は,リモートで行いました。どの学年もしっかりと放送を聞いていました。

・入学式は,体育館で行いました。42名の1年生は,担任の呼名に元気よく返事をしていました。

・子供たちにとって実り多き一年となるよう,教職員一丸となって子供たちの指導に当たります。本年度もよろしくお願いいたします。

・転入教職員の披露式,始業式は,リモートで行いました。どの学年もしっかりと放送を聞いていました。

・入学式は,体育館で行いました。42名の1年生は,担任の呼名に元気よく返事をしていました。

・子供たちにとって実り多き一年となるよう,教職員一丸となって子供たちの指導に当たります。本年度もよろしくお願いいたします。

佐賀絆プロジェクト【NHK佐賀】

東日本大震災の際に,本校に支援で届けられたピアノの話題が,NHK佐賀で3月28日に放映されました。

https://www.nhk.jp/p/ts/ZV244PGPP2/movie/

https://www.nhk.jp/p/ts/ZV244PGPP2/movie/

離任式

3月28日は,離任式でした。松岩小学校でたくさんの御指導をいただいた8名の先生方が御退職、御栄転されました。新天地での御活躍を祈念します。

カウンタ

2

1

5

2

1

7

8