★気仙沼市立松岩小学校ホームページ★

日誌

【松小日誌】「いいね」をクリックして子供たちの応援をお願いします

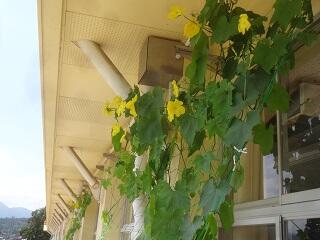

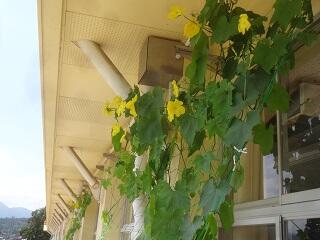

ヘチマの花

・4年生が理科の学習で育てているヘチマがきれいな花を咲かせました。2階のベランダで育てており,夏休み中は,3・4年生の理科を指導している教諭が,水やり等を行いました。

・すでに小さな実もなっていました。学校が始まったら,子供たちと一緒に成長の様子を観察をします。

・すでに小さな実もなっていました。学校が始まったら,子供たちと一緒に成長の様子を観察をします。

図書整理

・職員作業で,図書室の本の整理を行いました。夏休み中に,図書担当の職員が分別を行い,全職員で廃棄作業を行いました。

・新しい本も毎年購入しています。子供たちにとって使いやすく,充実した図書室づくりに務めていきます。

・新しい本も毎年購入しています。子供たちにとって使いやすく,充実した図書室づくりに務めていきます。

環境整備

・夏休みを利用して,校舎内の環境整備を行っています。今日は,各教室のエアコンのフィルター交換を行っていただきました。

・先週から数日掛けて,掃除ロッカー等の転倒防止措置も行ってもらっています。教育委員会へ対応をお願いしたところ,すぐに対応していただきました。強めの地震が来ても転倒の心配がなくなりました。これからも子供たちが安心・安全に学校生活を送れるよう,環境整備を行っていきます。

・先週から数日掛けて,掃除ロッカー等の転倒防止措置も行ってもらっています。教育委員会へ対応をお願いしたところ,すぐに対応していただきました。強めの地震が来ても転倒の心配がなくなりました。これからも子供たちが安心・安全に学校生活を送れるよう,環境整備を行っていきます。

植林打合せ

・今日の午後,地区の愛林公益会の方々と一緒に,10月に5年生が実施する植林作業の実地踏査を行いました。

・植林作業を行う現場を確認しながら,今後の日程や,当日の活動内容等についても確認しました。

・豊かな海には豊かな森があることを学ぶよい機会になればと思っています。

・植林作業を行う現場を確認しながら,今後の日程や,当日の活動内容等についても確認しました。

・豊かな海には豊かな森があることを学ぶよい機会になればと思っています。

市内一斉研修日

・今日は,市内一斉研修日でした。本校では,午後から地域研修とICT研修を予定していましたが,天候が悪かったため,地域研修は中止とし,ICT研修のみ行いました。

・ICT研修では,職員が講師となり,先生方が授業で活用することの多いロイロノートの有効的な活用の仕方についてタブレットを操作しながら学びました。研修後は,授業で更に活用してみたいという意識が高まっていたようでした。

・ICT研修では,職員が講師となり,先生方が授業で活用することの多いロイロノートの有効的な活用の仕方についてタブレットを操作しながら学びました。研修後は,授業で更に活用してみたいという意識が高まっていたようでした。

プール内清掃

・体育部を中心とした男性職員で,プール内の清掃を行いました。ろ過機だけでは取り切れない床に沈んでいる汚れを,プールクリーナーを使って吸い取りました。

・水質の確認は,毎日行っています。8・9月も水泳学習が予定されているので,それまできれいな水質を保っていきます。

・水質の確認は,毎日行っています。8・9月も水泳学習が予定されているので,それまできれいな水質を保っていきます。

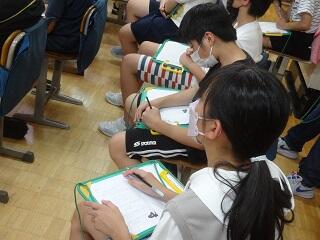

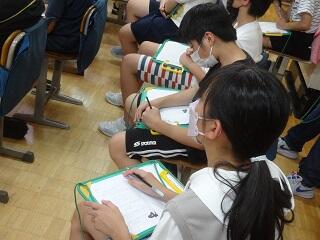

夏休み学習教室

・今日,明日と,3年生以上の希望者を対象に「夏休み学習教室」を行います。

・子供たちは,夏休みのドリルや漢字練習など,自分で決めた課題に取り組みます。分からない問題は,各クラスに数名ずついる先生に教わります。

・1時間半程度の学習時間ですが,どの学年でもみんな集中して取り組んでいました。

・子供たちは,夏休みのドリルや漢字練習など,自分で決めた課題に取り組みます。分からない問題は,各クラスに数名ずついる先生に教わります。

・1時間半程度の学習時間ですが,どの学年でもみんな集中して取り組んでいました。

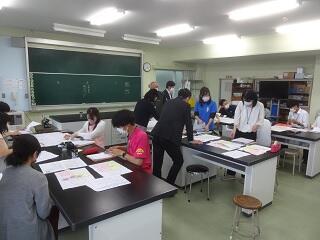

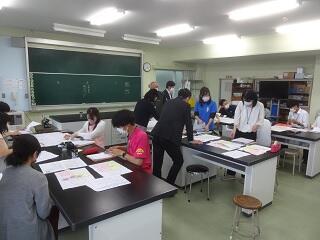

学校事務共同実施

・本校を会場に学校事務共同実施が行われました。今回で,7回目の実施となります。

・共同実施は,複数の学校事務職員が共同して学校事務処理を行うことで,業務の適正化・効率化を図るとともに,学校教育の充実を目指して行っているものです。

・他校の様子を知ることで,自校の業務に生かせる点が多いため,活発な意見交換が行われました。

・共同実施は,複数の学校事務職員が共同して学校事務処理を行うことで,業務の適正化・効率化を図るとともに,学校教育の充実を目指して行っているものです。

・他校の様子を知ることで,自校の業務に生かせる点が多いため,活発な意見交換が行われました。

ワックス掛け

・夏休み期間を利用して,学校ではワックス掛けを行っています。7日間かけて,各階のトイレを中心に,多目的室,廊下の一部を行います。

・トイレは,はじめにポリッシャーを使って汚れを落とし,その後にワックスを掛けました。

・きれいになったトイレや多目的室は,子供たちに気持ちよく利用してもらえそうです。

・トイレは,はじめにポリッシャーを使って汚れを落とし,その後にワックスを掛けました。

・きれいになったトイレや多目的室は,子供たちに気持ちよく利用してもらえそうです。

算数チャレンジ大会2022予選

・学校を会場に「算数チャレンジ大会(算チャレ)2022予選」が行われました。3人一組で,本校からは,6年生4チーム,5年生3チームが参加しました。

・予選は,個人ごとに問題を解き,チームの総得点で競います。気仙沼市・南三陸町から参加しているチーム内で上位となると,本戦(県大会)へ出場となります。

・5年生の子供たちにとっては,まだ,学習していない内容もあります。ほとんどの子供が「難しかった。」と話していました。

・算数チャレンジ大会にチャレンジしてみようという意欲が,大変すばらしいです。参加した皆さん,大変お疲れ様でした。

・予選は,個人ごとに問題を解き,チームの総得点で競います。気仙沼市・南三陸町から参加しているチーム内で上位となると,本戦(県大会)へ出場となります。

・5年生の子供たちにとっては,まだ,学習していない内容もあります。ほとんどの子供が「難しかった。」と話していました。

・算数チャレンジ大会にチャレンジしてみようという意欲が,大変すばらしいです。参加した皆さん,大変お疲れ様でした。

全校朝会(夏休み前)

・今朝は,夏休み前の全校朝会を行いました。今年度から二学期制にな会として行いました会として行いました。6年生の代表児童と校長先生が朝の挨拶をした後に,校長先生からのお話がありました。

・校長先生からは,「全力で頑張ったこと,一生懸命取り組めたことは,自分で自分を褒めてほしい。」というお話と,夏休み中は,「元気に過ごすこと」「毎日,少しずつ勉強をすること」「お手伝いを頑張ること」というお話がありました。放送の係の子供たちは,校長先生の話をうなずきながら話を聞いていました。

・明日からは,子供たちが楽しみにしている夏休みです。校長先生のお話のとおり,健康・安全に気を付け,元気に過ごしてほしいと思います。

・4か月間使用した下駄箱の掃除を行った学年もありました。水で洗い流し,きれいにしていました。

・校長先生からは,「全力で頑張ったこと,一生懸命取り組めたことは,自分で自分を褒めてほしい。」というお話と,夏休み中は,「元気に過ごすこと」「毎日,少しずつ勉強をすること」「お手伝いを頑張ること」というお話がありました。放送の係の子供たちは,校長先生の話をうなずきながら話を聞いていました。

・明日からは,子供たちが楽しみにしている夏休みです。校長先生のお話のとおり,健康・安全に気を付け,元気に過ごしてほしいと思います。

・4か月間使用した下駄箱の掃除を行った学年もありました。水で洗い流し,きれいにしていました。

初めての絵の具

・先日,1年生が図工の時間に初めて絵の具を使って活動しました。以前,クレヨンで描いた絵の上に,自分の好きな色の絵の具で色を塗りました。

・パレットの使い方や色の塗り方についてしっかりと話を聞き,細かいところまで丁寧に色を塗っていました。クレヨンだけでもすてきな絵でしたが,絵の具で色を付けたことで,さらにすてきな絵になりました。

・パレットの使い方や色の塗り方についてしっかりと話を聞き,細かいところまで丁寧に色を塗っていました。クレヨンだけでもすてきな絵でしたが,絵の具で色を付けたことで,さらにすてきな絵になりました。

教育実習

・今週の月曜日から,本校の卒業生が栄養教諭資格取得のための教育実習を行っています。今日が最終日で,6年生を対象に家庭科の授業実践を行いました。

・「元気になれる朝食を考えよう」というめあてで,例示で示した朝食に,何をプラスすればバランスの良い朝食になるかを考え,発表し合いました。

・「朝食の大切さが分かったので,しっかりと食べるようにしたい」「どの食事でも栄養バランスの良い食事を,食べる順番を考えながら食べるようにしたい」などの感想発表があり,自分事として考えていたようでした。

・「元気になれる朝食を考えよう」というめあてで,例示で示した朝食に,何をプラスすればバランスの良い朝食になるかを考え,発表し合いました。

・「朝食の大切さが分かったので,しっかりと食べるようにしたい」「どの食事でも栄養バランスの良い食事を,食べる順番を考えながら食べるようにしたい」などの感想発表があり,自分事として考えていたようでした。

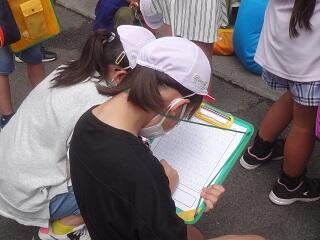

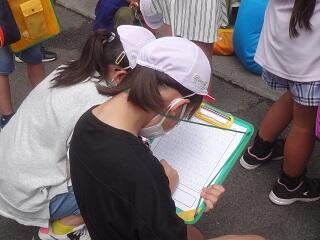

クリーン・ヒル・センター見学

・4年生が社会科の学習で,市内のゴミ焼却場「クリーン・ヒル・センター」の見学に行ってきました。

・「不燃物の処理の様子」「可燃物の処理の様子」をクラスごとに見学し,施設の方から詳しく説明していただきました。

・子供たちは熱心にメモをとりながら見学していました。大量のゴミ処理の様子を見て,子供たちなりに気付いたことがあったようでした。

・「不燃物の処理の様子」「可燃物の処理の様子」をクラスごとに見学し,施設の方から詳しく説明していただきました。

・子供たちは熱心にメモをとりながら見学していました。大量のゴミ処理の様子を見て,子供たちなりに気付いたことがあったようでした。

調理実習

・6年生が家庭科の学習で調理実習を行いました。「いためて作ろう」という学習内容で,野菜炒めを作りました。手順を確認した後,野菜を洗い,切り,炒め,完成させました。「塩が足りなかった」と話していた子もいましたが,概ねおいしくできたようです。

・包丁の扱い方に気を付けるよう声を掛けたり,順番に調理を行ったりと,グループで協力しながら作っていました。今年度初めての調理実習ということもあり,子供たちはとても楽しそうに活動していました。

・包丁の扱い方に気を付けるよう声を掛けたり,順番に調理を行ったりと,グループで協力しながら作っていました。今年度初めての調理実習ということもあり,子供たちはとても楽しそうに活動していました。

プラスチックゴミを減らす

・4年生が総合的な学習の時間「守ろう!私たちの海」の学習の一環として,地域の方を講師に,プラスチックゴミを減らす取組を学びました。

・個人で取り組んでいることや会社で取り組んでいること,市で取り組んでいることなど,様々な取組について教えていただきました。子供たちは一生懸命メモをとっていました。これまでの学習で学んだことを基にした質問をした子もおり,子供たちの意識の高まりが感じられました。

・個人で取り組んでいることや会社で取り組んでいること,市で取り組んでいることなど,様々な取組について教えていただきました。子供たちは一生懸命メモをとっていました。これまでの学習で学んだことを基にした質問をした子もおり,子供たちの意識の高まりが感じられました。

そば打ち名人

・3年生が,地域の「そば打ち名人」を学校にお招きし,そば打ちを体験しました。水回し,のばし,切りなどの行程を,一つ一つ全員に体験させていただきました。

・打ったそばは,ゆでてみんなで食べました。水だけで食べてもおいしい会津地方の会津地方の「水そば」もごちそうにうなりました。「もっと食べたい」と話していた子もいました。

・打ったそばは,ゆでてみんなで食べました。水だけで食べてもおいしい会津地方の会津地方の「水そば」もごちそうにうなりました。「もっと食べたい」と話していた子もいました。

学習参観

・今年度2回目の学習参観を行いました。今回も一度に大勢が集まることのないよう,1~3年生を5時間目に,4~6年生を6時間目に行いました。前回実施できなかった学級懇談会は,それぞれの授業終了後に行うことにしました。

・子供たちは,張り切って授業に臨んでいました。学級懇談会では,これまでの学習の様子を映像で紹介した学年もありました。保護者の皆様と情報を共有でき,有意義な時間となりました。

・子供たちは,張り切って授業に臨んでいました。学級懇談会では,これまでの学習の様子を映像で紹介した学年もありました。保護者の皆様と情報を共有でき,有意義な時間となりました。

七夕

・今日は七夕です。学校では,様々なところで七夕飾りを作り,飾っています。子供たちには,自分の夢の実現に向け,努力してほしいと思います。

・七夕のように季節を感じることのできる行事は,これからも大切にしていきたいと思っています。

・七夕のように季節を感じることのできる行事は,これからも大切にしていきたいと思っています。

不審者対応訓練

・2校時目に不審者対応訓練を行いました。先生方は,不審者への対応の訓練を,子供たちは,教室での避難の仕方を訓練を行いました。

・教室では,施錠をした後,机や椅子を入口に寄せ,簡易なバリケードも作りました。

・警察署の方からは,防火扉を閉めで侵入を防いだこと,子供たちの姿が見えないように避難させたことがよかったと話されました。反面,初期対応にもう少し人数がいた方が良いこと,刺股を用いての対応は相手との距離をとることに重きを置くことなどについては御指導をいただきました。

・学校が子供たちにとって安心・安全な場所となるよう,これからも訓練を続けてまいります。

・教室では,施錠をした後,机や椅子を入口に寄せ,簡易なバリケードも作りました。

・警察署の方からは,防火扉を閉めで侵入を防いだこと,子供たちの姿が見えないように避難させたことがよかったと話されました。反面,初期対応にもう少し人数がいた方が良いこと,刺股を用いての対応は相手との距離をとることに重きを置くことなどについては御指導をいただきました。

・学校が子供たちにとって安心・安全な場所となるよう,これからも訓練を続けてまいります。

野菜作り名人

・3年生が総合的な学習の時間の「地域の名人を探そう」の学習で,地域で野菜を育てている方の所を訪問しました。「どんな野菜を育てているのか」「どんな工夫をしているのか」などを,育てている野菜を見せていただきながら教えていただきました。

・当地方では珍しいショウガを育てていることも教えていただきました。これからも様々な名人について調べ,地域の良さを肌で学んでいきます。

・当地方では珍しいショウガを育てていることも教えていただきました。これからも様々な名人について調べ,地域の良さを肌で学んでいきます。

人権教室

・4年生が,市人権擁護委員の皆さんを講師に,人権教室を行いました。いじめのDVDを視聴した後に,相手はどんな気持ちなのか,どんなことがいじめにつながるのかなどについてみんなで話し合いました。

・「いじめること」だけでなく,「だだ見ていること」もいじめにつながっていることに気付いた児童のいました。一人一人の気付きをみんなで共有していきたいと思います。

・「いじめること」だけでなく,「だだ見ていること」もいじめにつながっていることに気付いた児童のいました。一人一人の気付きをみんなで共有していきたいと思います。

修学旅行解団式

・業前時間に修学旅行の解団式を行いました。子供たちの疲れを考えて,6年生のみ,今日は4校時限としました。子供たちは,疲れている子が半分,元気ですという子が半分といった感じでした。

・引率した先生方も,代表の子も「楽しい旅行になってよかった」と感想を述べていました。今回学んだことを生かしながら,学校のリーダーとしてさらに活躍してくれるものと期待しています。

・引率した先生方も,代表の子も「楽しい旅行になってよかった」と感想を述べていました。今回学んだことを生かしながら,学校のリーダーとしてさらに活躍してくれるものと期待しています。

修学旅行2日目

【帰校】

・行程が順調だったため,予定よりも20分近く早く帰校できました。帰校の集いを始めると,子供たちの到着を待っていたかのように,空に虹が架かりました。体調を崩す子が一人もなく終えることができたことが,何よりもうれしいことでした。子供たちにとって思い出に残る一泊二日の修学旅行になったのではないかと思っています。

【2日目 午前】

・会津藩校日新館に到着しました。ここでは,日新館の紹介ビデオを見たあと,日新館の教えである「什の掟」について教えていただきました。日本最古のプールがあることや,様々な鍛錬場があったことなどが分かりました。

・野口英世記念館は,他校の子供たちがたくさんおり,これまでで一番混雑していました。野口英世の生家を見学した後,グループごとに館内を見て回りました。ゆっくり見学するのがちょっと難しい状況でした。

・五色沼に到着しました。桟橋から鯉を見ることができました。中には,水の中に手を入れて鯉に触れている子もいました。その後,檜原湖で修学旅行最後の食事をとりました。ミニ喜多方ラーメンがあり,子供たちはおいしそうに食べていました。食後は,買い物タイムです。お小遣いを上手に使い切った子が多かったようです。

【2日目 朝】

・曇り空です。会津若松市の日中の最高気温予想は,31度です。昨日は,気持ちのよい温泉で自主研修の疲れをしっかりととり,夜はぐっすりと眠れた子が多かったようです。朝は,みんな元気でした。

・今朝の朝食もたくさんのおかずがありました。朝ということもあってか,昨夜に比べるとあまりお箸が進まなかったようです。この後は,日新館,野口英世記念館,五色沼を見学します。

・行程が順調だったため,予定よりも20分近く早く帰校できました。帰校の集いを始めると,子供たちの到着を待っていたかのように,空に虹が架かりました。体調を崩す子が一人もなく終えることができたことが,何よりもうれしいことでした。子供たちにとって思い出に残る一泊二日の修学旅行になったのではないかと思っています。

【2日目 午前】

・会津藩校日新館に到着しました。ここでは,日新館の紹介ビデオを見たあと,日新館の教えである「什の掟」について教えていただきました。日本最古のプールがあることや,様々な鍛錬場があったことなどが分かりました。

・野口英世記念館は,他校の子供たちがたくさんおり,これまでで一番混雑していました。野口英世の生家を見学した後,グループごとに館内を見て回りました。ゆっくり見学するのがちょっと難しい状況でした。

・五色沼に到着しました。桟橋から鯉を見ることができました。中には,水の中に手を入れて鯉に触れている子もいました。その後,檜原湖で修学旅行最後の食事をとりました。ミニ喜多方ラーメンがあり,子供たちはおいしそうに食べていました。食後は,買い物タイムです。お小遣いを上手に使い切った子が多かったようです。

【2日目 朝】

・曇り空です。会津若松市の日中の最高気温予想は,31度です。昨日は,気持ちのよい温泉で自主研修の疲れをしっかりととり,夜はぐっすりと眠れた子が多かったようです。朝は,みんな元気でした。

・今朝の朝食もたくさんのおかずがありました。朝ということもあってか,昨夜に比べるとあまりお箸が進まなかったようです。この後は,日新館,野口英世記念館,五色沼を見学します。

修学旅行1日目

【1日目 夜】

・夕食は,感染症対策でとても広い部屋を用意していただきました。メニューは,ハンバーグ,から揚げにエビフライ,刺身,茶わん蒸し,デザートなどなど,とても豪華でした。大人でも多いかなと思われる量でしたが,何人かの子は,完食していました。

・とてもきれいな夕焼けでした。明日の天気もよさそうです。

【1日目 午後】

・自主研修では,グループごとに決めたコースをめぐりました。みんなで相談・確認しながら会津の街を歩きました。赤べこの絵付けや陶芸体験など,どのグループも体験活動を行いました。

・自主研修後は,鶴ヶ城を見学しました。天守閣からの眺めは,最高のようでした。鶴ヶ城をバックに,記念写真も撮りました。この後,ホテルに向かい,夕食を食べ,温泉に入り,部屋での楽しい時間となります。

【1日目 午前②】

・飯盛山では,白虎隊自刃の地で悲しい歴史について教えていただきました。その後,本日初めての食事でした。昼食のメニューは,会津名物「わっぱめし」「ソースかつ」「天ぷら饅頭」でした。食後はお土産を買いました。この後は,子供たちが楽しみにしている自主研修です。

【1日目 午前①】

・バスの中では,事前に子供たちにバスの中で聞きたい曲を募り,その曲を流したり,クイズやイントロ曲当てなどをしたりしながら,楽しく過ごしました。おやつタイムでは,用意してきたおやつをおいしそうに食べていました。サービスエリアでの休憩の際は,ウルトラセブンと記念撮影をしていました。高速道路からは,磐梯山がとてもきれいに見えました。

【1日目 朝】

・修学旅行出発の日となりました。みんな笑顔で登校してきました。早く出発したいという気持ちが伝わってきました。出発のつどいでを行い,御家族の皆様,先生方に見送られながら出発しました。だいぶ気温が高くなりそうなので,熱中症には十分に気を付けるよう働き掛けます。

・夕食は,感染症対策でとても広い部屋を用意していただきました。メニューは,ハンバーグ,から揚げにエビフライ,刺身,茶わん蒸し,デザートなどなど,とても豪華でした。大人でも多いかなと思われる量でしたが,何人かの子は,完食していました。

・とてもきれいな夕焼けでした。明日の天気もよさそうです。

【1日目 午後】

・自主研修では,グループごとに決めたコースをめぐりました。みんなで相談・確認しながら会津の街を歩きました。赤べこの絵付けや陶芸体験など,どのグループも体験活動を行いました。

・自主研修後は,鶴ヶ城を見学しました。天守閣からの眺めは,最高のようでした。鶴ヶ城をバックに,記念写真も撮りました。この後,ホテルに向かい,夕食を食べ,温泉に入り,部屋での楽しい時間となります。

【1日目 午前②】

・飯盛山では,白虎隊自刃の地で悲しい歴史について教えていただきました。その後,本日初めての食事でした。昼食のメニューは,会津名物「わっぱめし」「ソースかつ」「天ぷら饅頭」でした。食後はお土産を買いました。この後は,子供たちが楽しみにしている自主研修です。

【1日目 午前①】

・バスの中では,事前に子供たちにバスの中で聞きたい曲を募り,その曲を流したり,クイズやイントロ曲当てなどをしたりしながら,楽しく過ごしました。おやつタイムでは,用意してきたおやつをおいしそうに食べていました。サービスエリアでの休憩の際は,ウルトラセブンと記念撮影をしていました。高速道路からは,磐梯山がとてもきれいに見えました。

【1日目 朝】

・修学旅行出発の日となりました。みんな笑顔で登校してきました。早く出発したいという気持ちが伝わってきました。出発のつどいでを行い,御家族の皆様,先生方に見送られながら出発しました。だいぶ気温が高くなりそうなので,熱中症には十分に気を付けるよう働き掛けます。

地域に学ぶ

・3年生が総合的な学習の時間の一環で,地域の名所を訪れて学んできました。

・地域に古くからある神社と庭園で有名な所にお邪魔し,それぞれの歴史について教えていただいたり,疑問に思っていることを質問し,答えていただいたりしました。

・子供たちは熱心にメモを取りながら真剣に話を聞いていました。庭園には珍しい花木もあるので,実際に目にしながら教えていただきました。

・地域に古くからある神社と庭園で有名な所にお邪魔し,それぞれの歴史について教えていただいたり,疑問に思っていることを質問し,答えていただいたりしました。

・子供たちは熱心にメモを取りながら真剣に話を聞いていました。庭園には珍しい花木もあるので,実際に目にしながら教えていただきました。

合同通学路点検

・今日は,合同通学路点検がありました。教育委員会,市危機管理課,市土木課,警察署など,関係機関の皆さんと学校担当者で行いました。

・事前に学校から挙げておいた危険と思われる場所をみんなで確認し,どのような対応が取れるかを話し合いました。すぐ対応が取れそうなところもあれば,長いスパンで検討していかなければならない場所もありました。

・学区内は狭隘な通学路が多いので,子供たちが安全に登下校できるよう,日々の指導をはじめ,環境整備もしっかりと行っていきます。

・事前に学校から挙げておいた危険と思われる場所をみんなで確認し,どのような対応が取れるかを話し合いました。すぐ対応が取れそうなところもあれば,長いスパンで検討していかなければならない場所もありました。

・学区内は狭隘な通学路が多いので,子供たちが安全に登下校できるよう,日々の指導をはじめ,環境整備もしっかりと行っていきます。

研究授業

・3校時目に,校内研究の一環として,今年度第1回目の研究授業を行いました。本校では,生活科と総合的な学習の時間で校内研究を進めています。

・今日は4年生での実践でした。4年生は「守ろう!海の命」のテーマで学習を進めています。今日は,これまで講話や体験で学んできたマイクロプラスチックについて,自分の考えと友達の考えを比較,分類しながら整理し,新しい問いを見出していました。

・放課後には,職員で今日の授業の検証を行いました。

・今日は4年生での実践でした。4年生は「守ろう!海の命」のテーマで学習を進めています。今日は,これまで講話や体験で学んできたマイクロプラスチックについて,自分の考えと友達の考えを比較,分類しながら整理し,新しい問いを見出していました。

・放課後には,職員で今日の授業の検証を行いました。

野口英世を学ぶ

・先日,6年生が修学旅行先である福島県の偉人,野口英世について学びました。猪苗代町にある野口英世記念館の方が遠方より本校を訪れてくださり,野口英世の生涯について映像資料を交えなが教えてくださいました。

・子供たちは,メモを取りながら真剣に話を聞いていました。修学旅行での楽しみが,また一つ増えたようでした。

・子供たちは,メモを取りながら真剣に話を聞いていました。修学旅行での楽しみが,また一つ増えたようでした。

初夏の自然と触れ合う

・1年生が生活科の学習で,地域にある神社へ出掛け,初夏の草花や樹木の様子を観察してきました。

・神社には,ツツジをはじめ,様々な花木があります。今日は,気になった場所や花木をタブレットで撮影もしました。1年生ですが,タブレットの扱いには慣れたもので,被写体を見付けては,撮影をしていました。子供たちは,声を上げながら楽しそうに活動していました。

・神社には,ツツジをはじめ,様々な花木があります。今日は,気になった場所や花木をタブレットで撮影もしました。1年生ですが,タブレットの扱いには慣れたもので,被写体を見付けては,撮影をしていました。子供たちは,声を上げながら楽しそうに活動していました。

交通安全教室

・低学年の子供たちを対象にした交通安全教室を行いました。8名の交通指導隊の方々に来校いただき,2校時目は1年生が,3校時目は2年生の子供たちが,安全な道路歩行の仕方,道路の横断の仕方等について教えていただきました。

・5月当初に実施予定でしたが,学校事情や雨天のため2度延期し,本日の実施となりました。子供たち数名に交通指導隊の方が付き添ってくださりました。

・子供たちは真剣に話を聞き,右左,後方をよく確認しながら道路を横断していました。日々の登下校に生かしてほしいと思います。

・5月当初に実施予定でしたが,学校事情や雨天のため2度延期し,本日の実施となりました。子供たち数名に交通指導隊の方が付き添ってくださりました。

・子供たちは真剣に話を聞き,右左,後方をよく確認しながら道路を横断していました。日々の登下校に生かしてほしいと思います。

プール開き

・業前時間にプール開きを行いました。今年度の水泳学習が始まります。例年ですとプールで行いますが,今年度も校内放送で行いました。

・代表児童3名が水泳学習で頑張りたいことを発表しました。校長先生からは,「安全に活動してほしいこと」「目標を持って取り組むこと」「正しいけ伸びを身に付けてほしいこと」の3つのお話がありました。

・プール開き後には,ため池の危険性について映像資料を基に全校で学びました。安全で楽しい水泳学習となるよう、指導に当たります。

・代表児童3名が水泳学習で頑張りたいことを発表しました。校長先生からは,「安全に活動してほしいこと」「目標を持って取り組むこと」「正しいけ伸びを身に付けてほしいこと」の3つのお話がありました。

・プール開き後には,ため池の危険性について映像資料を基に全校で学びました。安全で楽しい水泳学習となるよう、指導に当たります。

読み聞かせ

・業前時間に,読み聞かせがありました。読み聞かせボランティア「松ぼっくり」から4名の方に来校いただき,1・2年生で読み聞かせを行っていただきました。

・今年初めの読み聞かせでしたが,どのクラスも静かに聞いていました。一寸法師やピノキオなど,先生方にとって懐かしい絵本の読み聞かせもありました。

・今年初めの読み聞かせでしたが,どのクラスも静かに聞いていました。一寸法師やピノキオなど,先生方にとって懐かしい絵本の読み聞かせもありました。

マイメダカ

・5年生の理科では,メダカの飼育・観察を通して,「魚には雌雄があり,生まれた卵は日がたつにつれて中の様子が変化してかえること」を学びます。

・今年度は,一人ずつメダカを飼育し,観察をすることにしました。5・6年生の理科は,教科担任制で,学級担任以外の先生が指導を行っています。空き時間を利用してペットボトルを水槽型に切り抜き,全員分用意し,飼育・観察の準備を進めました。

・子供たちは,一人一人が自分のメダカとして飼育が行えることを,とても喜んでいました。

・今年度は,一人ずつメダカを飼育し,観察をすることにしました。5・6年生の理科は,教科担任制で,学級担任以外の先生が指導を行っています。空き時間を利用してペットボトルを水槽型に切り抜き,全員分用意し,飼育・観察の準備を進めました。

・子供たちは,一人一人が自分のメダカとして飼育が行えることを,とても喜んでいました。

体力・運動能力テスト

・今,全校で体力・運動能力テストを行っています。7年部の先生方が補助に入りながら,学年ごとに行っていますが,種目によっては高学年が低学年のお世話をしながら行っています。

・今日は,5年生の子供たちが2年生の子供たちの手伝いをしていました。反復横跳びで30回以上できた2年生の子が,5年生の子に「2年生でこのくらいできるなんてすごいね~。」と声を掛けられ,笑顔を見せていました。異学年の交流の良さを感じました。

・今日は,5年生の子供たちが2年生の子供たちの手伝いをしていました。反復横跳びで30回以上できた2年生の子が,5年生の子に「2年生でこのくらいできるなんてすごいね~。」と声を掛けられ,笑顔を見せていました。異学年の交流の良さを感じました。

糸のこの寄り道散歩

・5年生が,図工の学習で糸のこぎりを使用して作品制作を行っています。合板を自分の好きな形に切り取り,切り取った形を様々に組み合わせながら作品を仕上げます。

・思った形に切り抜けないこともあるようですが,子供たちは楽しみながら作品制作に取り組んでいました。

・思った形に切り抜けないこともあるようですが,子供たちは楽しみながら作品制作に取り組んでいました。

救命処置

・今日は,職員研修として救命処置についての研修会を行いました。講師は,気仙沼消防署の方にお願いしました。

・小学校では,水泳指導が始まる前にこの研修会を行っています。心肺蘇生の手順,AEDの操作手順等について,訓練人形を用いながら教えていただきました。具体的な状況が設定され,その時の職員の対応や動き等についても確認し合いました。

・救命処置は,水泳指導のみならず,いつ,どんな場面で必要となるか分かりません。万が一の時には,本日教えていただいたことを冷静に実践したいと思います。

・小学校では,水泳指導が始まる前にこの研修会を行っています。心肺蘇生の手順,AEDの操作手順等について,訓練人形を用いながら教えていただきました。具体的な状況が設定され,その時の職員の対応や動き等についても確認し合いました。

・救命処置は,水泳指導のみならず,いつ,どんな場面で必要となるか分かりません。万が一の時には,本日教えていただいたことを冷静に実践したいと思います。

遠足

・今日は,1~4年生の遠足でした。遠足は,子供たちが楽しみにしている行事の一つです。

・1年生はモーランド,2年生は気仙沼図書館と大島,3年生は志津川自然の家,4年生は登米市の教育資料館・警察資料館等で活動してきました。動物と触れ合ったり,海岸で生き物や化石を探したり,洋上を船で巡って養殖しているほやをごちそうになったり,昔の机で勉強したり,パトカーに試乗したりと,どの学年も充実した活動となりました。

・1年生はモーランド,2年生は気仙沼図書館と大島,3年生は志津川自然の家,4年生は登米市の教育資料館・警察資料館等で活動してきました。動物と触れ合ったり,海岸で生き物や化石を探したり,洋上を船で巡って養殖しているほやをごちそうになったり,昔の机で勉強したり,パトカーに試乗したりと,どの学年も充実した活動となりました。

租税教室

・6年生の子供たちが,租税教室の授業を受けました。この授業は,身の回りのものをもとに,税金の使い道を調べ,税金が自分たちの生活にいろいろと役立っていることを知ることをねらいとしています。

・今日は,気仙沼法人会の方に来校いただき,お話をいただきました。一億円の重さも体験しました。子供たちは進んでメモを取りながら真剣に話を聞いていました。

・今日は,気仙沼法人会の方に来校いただき,お話をいただきました。一億円の重さも体験しました。子供たちは進んでメモを取りながら真剣に話を聞いていました。

縦割り班活動

・業間時間に,今年度第1回目の縦割り班活動を行いました。1年生の子供たちは,6年生の子供たちが教室まで迎えに来てくれました。

・今日は,顔合わせの会なので,班長・副班長の紹介,子供たち一人一人の自己紹介を行いました。

・自己紹介では,自分の好きな教科や食べ物,みんなでやりたい遊びなど,班ごとに紹介する内容を決めて発表していました。どの班も楽しそうでした。

・今日は,顔合わせの会なので,班長・副班長の紹介,子供たち一人一人の自己紹介を行いました。

・自己紹介では,自分の好きな教科や食べ物,みんなでやりたい遊びなど,班ごとに紹介する内容を決めて発表していました。どの班も楽しそうでした。

耳鼻科検診

・今日は耳鼻科検診がありました。耳鼻科検診は,1・3・5年生の子供たちが受診します。欠席等で自校で受診できなかった他校の子供たち数名も,本校で受診しました。

・4月11日から丸2か月掛けて,ほとんどの健康診断が終わりました。病院での治療等が必要な子供たちには,受診を進めるプリントを配布しています。今後は,受診記録を整理し,本校の子供たちの健康課題を明らかにし,対応策を考えていきます。

・4月11日から丸2か月掛けて,ほとんどの健康診断が終わりました。病院での治療等が必要な子供たちには,受診を進めるプリントを配布しています。今後は,受診記録を整理し,本校の子供たちの健康課題を明らかにし,対応策を考えていきます。

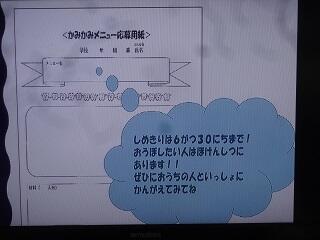

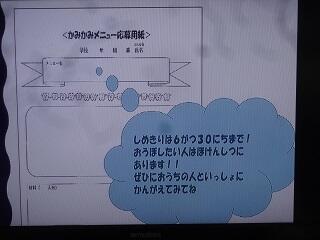

食育デリバリー

・今日の給食時間に,「食育デリバリー」を放送しました。食育デリバリーとは,子供たちの食に対する興味・関心を高めるために食育担当者が行っている取り組みです。

・今日は,給食委員会の仕事の紹介に合わせ,給食の後片付けのポイントについて説明しました。最後に,給食センターで募集している「かみかみメニュー」について紹介しました。子供たちのアイディアに期待しています。

・今日は,給食委員会の仕事の紹介に合わせ,給食の後片付けのポイントについて説明しました。最後に,給食センターで募集している「かみかみメニュー」について紹介しました。子供たちのアイディアに期待しています。

歯の衛生週間

・明日,6月4日から10日までは歯の衛生週間です。今日の給食時間には,保健委員会の子供たちが,むし歯0の子供たちに「どうしてむし歯が0なのか」をインタビューした映像を放送し,全校に紹介しました。

・保健室前には,歯の衛生週間に合わせ,歯を大切にしようとする意識が高まるような掲示を行っています。抜けた歯のそれぞれの国の扱い方の違いに子供たちは驚いていました。

・保健室前には,歯の衛生週間に合わせ,歯を大切にしようとする意識が高まるような掲示を行っています。抜けた歯のそれぞれの国の扱い方の違いに子供たちは驚いていました。

児童集会(計画委員会)

・今日の業前時間に児童集会がありました。今日の担当は,計画委員会の子供たちでした。

・いつもの朝会等と同じように,校内放送で行いました。計画委員会の活動内容が分かるよう,子供たちが事前にタブレットで撮影したものを校内放送で流しました。

・クイズも取り入れながら,活動内容を分かりやすく紹介していました。

・いつもの朝会等と同じように,校内放送で行いました。計画委員会の活動内容が分かるよう,子供たちが事前にタブレットで撮影したものを校内放送で流しました。

・クイズも取り入れながら,活動内容を分かりやすく紹介していました。

市体育祭

・気仙沼小学校を会場に,第15回気仙沼市立小学校体育祭が行われました。昨日の雨のため,校庭のコンディションが整うのを待ち,20分程度遅れての開始となりました。

・5・6年生の代表児童が,これまでの練習の成果を発揮し,多くの子供たちが入賞しました。子供たちが全力を発揮して取り組む姿というのは,輝いて見えるものです。

・5・6年生の代表児童が,これまでの練習の成果を発揮し,多くの子供たちが入賞しました。子供たちが全力を発揮して取り組む姿というのは,輝いて見えるものです。

体育祭壮行式

・業前時間に校内放送を使って,明日の市内体育祭に向けた壮行式を行いました。運動委員会の子供たちが中心になって進めました。

・体育主任が選手を紹介しました。名前を呼ばれた選手は「はい。」と返事をし,気持ちを高めていました。運動会で応援団を務めた子がリードをとり,全校児童が拍手でエールを送りました。

・天候とグランドコンディションが心配されますが,これまでの練習の成果を発揮してくれることを期待しています。

・体育主任が選手を紹介しました。名前を呼ばれた選手は「はい。」と返事をし,気持ちを高めていました。運動会で応援団を務めた子がリードをとり,全校児童が拍手でエールを送りました。

・天候とグランドコンディションが心配されますが,これまでの練習の成果を発揮してくれることを期待しています。

海岸での生き物調査

・5年生が,総合的な学習の時間の一環で,松岩漁港の生き物調査に行きました。今日は大潮で,活動時間中の潮位が一番低かったため,松岩漁港の磯だまりや面瀬川の河口付近で生き物を探しました。

・磯つぶやしゅうり貝なども見られましたが,子供たちは動く生き物に夢中で,かにを見付けては喜んでいました。小さな魚を見付けた子もいました。今後は,今日の発見を基に,調べ学習を進めていきます。

・磯つぶやしゅうり貝なども見られましたが,子供たちは動く生き物に夢中で,かにを見付けては喜んでいました。小さな魚を見付けた子もいました。今後は,今日の発見を基に,調べ学習を進めていきます。

修学旅行自主研修の計画

・来月末に実施予定の修学旅行に向け,6年生が準備を進めています。修学旅行の中で子供たちが楽しみにしている活動の一つに自主研修があります。自分たちが見て回りたい所,体験したい活動等を決め,自分たちで見学の計画を立てます。

・先日は,体験活動を行いたい場所に自分たちで電話予約を行いました。担任の先生から電話を受け取るまでは,ドキドキしていたようですが,訪問日時,人数,金額等についてしっかりと伝えることができました。こういう経験も,子供たちには必要なことだと考えています。

・先日は,体験活動を行いたい場所に自分たちで電話予約を行いました。担任の先生から電話を受け取るまでは,ドキドキしていたようですが,訪問日時,人数,金額等についてしっかりと伝えることができました。こういう経験も,子供たちには必要なことだと考えています。

クラブ活動

・今日は,今年度第1回目のクラブ活動の日でした。クラブ活動は,4年生以上の子供たちが楽しみにしている活動の一つです。今年度は,ゲーム,家庭,実験・工作,パソコン,球技,屋外運動,イラスト・マンガ,バドミントンの8つのクラブで活動を行います。

・今日は,初めて顔を合わせたので,自己紹介を行った後,クラブ長などの役決めや活動のめあて,活動計画等を話し合いました。

・4年生の子が,たくさん書記に立候補しているクラブもありました。子供たちのやる気が垣間見えました。

・今日は,初めて顔を合わせたので,自己紹介を行った後,クラブ長などの役決めや活動のめあて,活動計画等を話し合いました。

・4年生の子が,たくさん書記に立候補しているクラブもありました。子供たちのやる気が垣間見えました。

マイクロプラスチック

・4年生が,総合的な学習の時間の一環としてマイクロプラスチックの調査に出掛けました。場所は,大島の田中浜です。

・松岩公民館の館長さんから,砂浜に混じっているマイクロプラスチックの見つけ方を教わり,グループごとに探しました。マイクロプラスチックはとても小さな粒なので,見付けるのが少し大変だったようですが,子供たちは熱心に探していました。

・きれいな貝殻を拾って,お土産にしていた子もいました。好天の下,海風の気持ちよさを感じなが活動していました。

・松岩公民館の館長さんから,砂浜に混じっているマイクロプラスチックの見つけ方を教わり,グループごとに探しました。マイクロプラスチックはとても小さな粒なので,見付けるのが少し大変だったようですが,子供たちは熱心に探していました。

・きれいな貝殻を拾って,お土産にしていた子もいました。好天の下,海風の気持ちよさを感じなが活動していました。

カウンタ

2

1

6

9

3

5

4