【松小日誌】「いいね」をクリックして子供たちの応援をお願いします

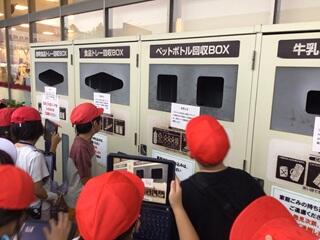

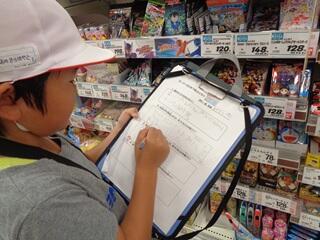

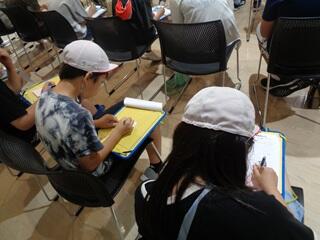

スーパー見学

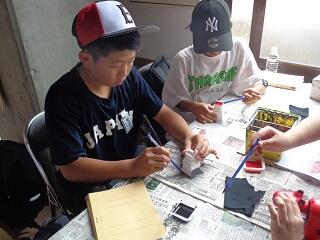

・3年生が、社会科の学習の一環で、学区内にあるスーパーの見学に行きました。

・バックヤードも含め、様々な場所を見学させていただきました。子供たちは、メモを取りながら真剣に見学をしていました。実際に自分の目で見て、耳で聞いたことで、スーパーでの様々な工夫が、実感を伴った知識となったことと思います。

学年PTA行事

・5年生が宿泊学習に行っていた3日間を使って、6年生、3年生、1年生が学年PTA行事を行いました。どの学年も給食試食会を行い、親子で楽しく昼食をとりました。3年生では、牛乳パックのたたみ方をお母さんに自慢げに教えていた子もいました。

・1年生と6年生は、栄養士さんから給食や栄養の話を聞きました。3年生と6年生は、給食後に親子スポーツ大会を行いました。子供たちもおうちの方々も楽しいひとときを過ごしていたようでした。

宿泊学習3日目

【帰校】

・到着予定時刻より10分程度早めに学校に到着しました。帰校式を行い、解散となりました。明日からは3連休となります。3日間の思い出を、おうちの人にたくさん話してほしいと思います。

【退所式】

・花山青少年自然の家での2泊3日に渡る全ての活動を終え、退所式を行いました。代表児童が感想発表を行い、自然の家を後にしました。予定より5分早い出発となりました。

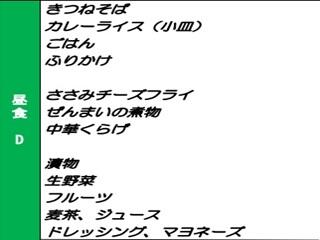

【昼食】

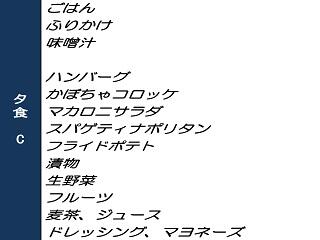

・所に戻り、着替えを終え昼食です。花山最後の食事です。ゆっくりと昼食を取りました。メニューは写真のとおりです。体力を使ったせいか、お代わりする子が大分多かったです。後片付けも最後までしっかりとやりました。

【沢遊び】

・昨日の雨で増水が心配された沢ですが、活動できる範囲内だったので、活動場所を一部変更して沢遊びを行いました。

・ヘルメットとライフジャケットは必須です。準備をし、所の方から安全に活動するための注意点を聞き、いざ、沢へ出発です。

・初日のウォークラリーと同じようにアップダウンの激しい山道を歩き、沢へ到着しました。いつもより水は濁っていましたが、水につかってのんびりしたり、水に浮かんでみたり、川の流れに乗ってみたりと、思い思いに沢を楽しんでいました。昼食の関係もあり、予定よりも短い時間でしたが、子供たちは楽しそうに活動していました。

【朝食】

・朝食の時間になりました。今日のメニューは写真のとおりです。食用旺盛な子もいれば、ごく少量の子もいました。一食の代金は同じなのですが…。

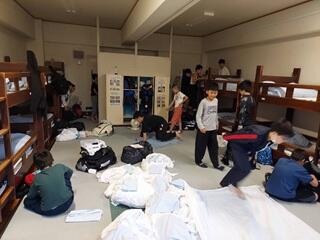

・朝食後は、退所点検に向けて最後の清掃です。布団のたたみ方を始め、清掃、物品の整理整頓等、退所点検で合格をもらわないとやり直しとなります。今回は、どの部屋も一発合格でした。所の先生からは「行き届いていてすばらしい」というお褒めの言葉を頂戴しました。さすが、わかばっ子。この後は、宿泊学習最後の活動、沢遊びです。

【3日目朝】

・曇り空です。今日は退所日なので、自分たちが使った場所の清掃、布団の片付け等を行いました。みんな一生懸命働いていました。

・最後の朝のつどいです。回を追うごとに、集合も早くなり、待ち方も立派になっています。さすがです。代表児童が昨日の活動報告と今日の活動予定を発表しました。

宿泊学習2日目

【キャンドルサービス】

・本日最後の活動は、キャンドルサービスです。

・第1部は、火を厳かに迎えました。火の子は、火の神からそれぞれ「友情の日」「健康の日」「協力の日」「感謝の日」「奉仕の火」を授かり、誓いの言葉を述べました。

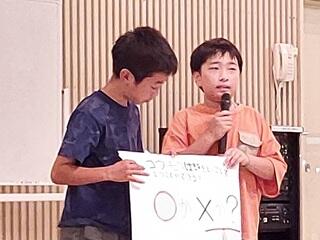

・第2部は、グループごとのスタンツです。クイズやダンスでみんなで盛り上がりました。第2部の終わりには、みんなでフォークダンスを踊り、楽しみました。時間が押していたため、1曲だけ踊りました

・第3部は、火の神からお言葉をいただき、「今日の日はさようなら」を歌いながら火を送りました。

【夕食】

・館内で2回目の食事です。初めての夕食です。入り口には、バランスのよい配膳のサンプルが飾ってあります。

・今回も食べたいものを食べたい分だけ配膳しています。メニューの関係もあるかもしれませんが、朝食よりはバランスよく配膳しているようです。ポテトフライは、いつでも子供たちに大人気です。なすと油揚げの味噌汁が子供たちには好評でした。

・残さず食べ、しっかり後片付け。夕食後の空は、きれいな夕焼けが見られました。子供たちも感動していました。明日は、予定どおり沢登りができるといいのですが…。この後は、キャンドルサービスです。

【夕べのつどい】

・夕べのつどいの進行担当は、本校でした。一番はじめに体育館へ集合し、他の団体を静かに待ちま した。担当の子供たちが、それぞれの役割をしっかりと果たしました。最後にみんなでじゃんけん列車を楽しみました。

【スタンツ練習】

・休憩が終わり、グループごとにスタンツの練習を行いました。クイズやダンス、手品などのスタンツがあり、グループごとに段取りを確認していました。

・キャンドルサービスで神の子を担当する子供たちは、その練習を行いました。

【休憩中】

・1組男子の部屋では、「より快適に過ごすために」というテーマで、自分たちで会議を開いていました。自分たちで課題解決の方法を探るというのは、すばらしいことです。最高学年に向けて、少しずつ心の準備が始まっていることを感じる出来事でした。

【昼食】

・2日目の昼食です。今日のお昼は、沢登りをした場所で食べる予定だったお弁当を、焼き板制作を行った炊飯場で食べました。館内のバイキングに比べるとやや質素なお昼ですが、外で友達と一緒に食べるお弁当は、それなりにおいしいようです。

【焼き板づくり2】

・焼き終わると、今度は磨き方です。まず、金ブラシですすの部分をこすり落とします。あちこちすすで真っ黒になりますが、この作業がとても大切です。すすお落とし切り、仕上げに雑巾で磨くと、きれいな木目が浮かんできます。

・きれいに仕上がり、大喜びの子供たちです。学校に戻ってから絵付けをします。

・かまどとかまどの周りの後片付けも、みんなでしっかり行いました。

【焼き板づくり1】

・雨天で、川の水量が多いため、活動プログラムを変更し、明日午前中に行う予定だった「焼き板づくり」を本日午前に行い、「沢登り」を明日の午前中に行うことにしました(明日は、なんとかできるといいのですが…)。プログラムの変更に応じていただいた自然の家の職員の方に感謝です。

・まずは、かまどで火を起こします。火が起きたら、杉板を入れて焼きます。全体的に黒くなるまで焼くと仕上がりがきれいになります。この焼き加減が難しいところです。

【朝食】

・朝食です。バイキング形式の食事です。今日のメニューは、写真のとおりです。自分の食べたい物を自分が食べたい分だけ配膳していました。中には、ごく少量の子もいました。みんな楽しそうに食事をしていました。自分の食器の後片付けはもちろんのこと、テーブル拭きまで自分たちでしっかりと行います。この後は沢活動ですが、雨が一段と強くなってきました。

【2日目朝】

・雨です。みんな元気です。

・他の団体と一緒に行う朝のつどいは、体育館で行いました。代表児童が、活動紹介を行いました。この後は、朝食です。館内での初めての食事となります。

花山宿泊学習1日目

【野外炊飯】

・野外炊飯が始まりました。まずは、準備です。調理器具、まき、食材など、必要な物をそれぞれ保管してある場所から、全て自分たちで準備します。

・グループ内で、カレーチーム、ご飯チーム、かまどチームの3チームに分かれて仕事を進めています。

・みんなで協力して、カレーライスができあがりました。完成をみんなで喜び、実食です。自分たちで作ったカレーは、特別の味がしたことでしょう。

【ウォークラリー】

・ウォークラリーが始まりました。グループごとに絵地図を見ながらポイントを巡り、問題を解きながらゴールを目指します。

・前日の雨で、足下はぬかるんでおり、滑りやすくなっていました。上り坂、下り坂が多いので、転んでジャージが汚れてしまった子もいました。そんな中、子供たちは、グループの友達と力を合わせながらゴールを目指しました。みんなとてもよい表情をしていました。

・出だしで道を間違えてしまったグループや、ゴール手前で道を間違えてしまったグループがあり、予定より到着時刻が遅れてしまいましたが、みんな無事にゴールし、少し遅めの昼食となりました。

【自然の家到着】

・予定時刻よりも早く花山青少年自然の家に到着しました。みんな元気です。到着後は、入所式を行い、自然の家の先生から、自然の家での過ごし方などについてお話をいただきました。

・運動着に着替え、クラスごとに集合写真を撮り、ウォークラリーが始まります。

【出発】

・5年生の子供たちが、花山宿泊学習に出発しました。昨晩は雨模様でしたが、出発時には雨もすっかり上がりました。

出発のつどいでは、代表児童が「カレーライスづくりを力を合わせて頑張り、楽しい宿泊学習にしましょう。」と、楽しみにしていることを発表しました。

・おうちの方々、先生方に見送られ、花山に向け出発しました。

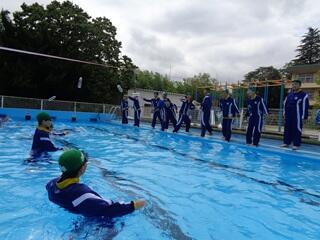

プール納会

・業前時間にプール納会を行いました。今年度は、夏休み中の市内水泳大会や泳げない子供たち対象の「いるか教室」が暑さのために中止となりましたが、夏休み明けは、天候に恵まれ、どの学年も予定された時間を水泳学習に充てることができました。

・校長先生のお話の後、代表児童2名が今年度の水泳学習で頑張ったことを話しました。1年生の子は、お風呂よりも深くて大きなプールにびっくりしたこと、ビート板を使ってバシャバシャできるようになったこと、5年生の子は、市内水泳大会に向けて練習に一生懸命取り組んできたことを話しました。二人とも今年度の頑張りをしっかりと振り返り、来年度の目標につなげていました。

臨時休業

・昨日から、前線の影響で当地方に線状降水帯が発生し、大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報が発令されたことを受け、午前6時段階では、児童は自宅待機としていましたが、午前8時段階で市内小中学校全校で、臨時休業の措置をとることになりました。

・いつも冠水しない道路が冠水しており、線状降水帯のすごさを実感しました。雨が小康状態になった時に通学路点検を行いましたが、倒木等の被害はなく、ほっとしているところです。

水泳記録会

・今年度、暑さのために市内水泳大会が中止となりました。選手の子供たちの成果の発表の場をなんとか学校で持ちたいと考え、5・6年合同で水泳学習を行い、そこで記録会を行うことにしました。

・たくさんの友達から大きな声援を受け、最後まで全力で泳いだ子供たちでした。最後の種目は、男女対抗のリレーでした。アンカーまでもつれる接戦でしたが、最後は、女子チームが勝ちきりました。

・大会事務局から記録賞の用紙をいただいているので、計測したタイムを記入し、子供たちに手渡します。

指導主事学校訪問

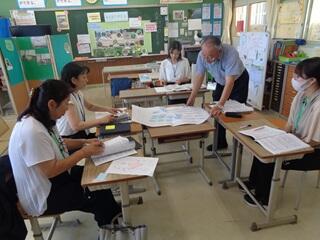

・教育事務所の先生方にお出でいただき、国語、社会、理科、生活科、図工、道徳の6コマの授業について御指導をいただきました。

・分科会では、それぞれの授業の進め方等について、丁寧な御指導をいただきました。全体会では、学校経営等について御指導をいただきました。先生方にとって、よい研修の機会となったと思っています。早速明日からの授業に生かしていきます。

ヘチマの観察

・4年生が理科で育てたヘチマの観察を行いました。天候に恵まれたこと、夏休み中の水の管理を担任がしっかりと行ったことで、ヘチマは順調に育ちました。

・子供たちは、雄花と雌花の違いを確認しながら観察していました。雌花は、すでに身になっているものが多く、花はほとんど枯れていましたが、その違いを感じ取っていたようです。

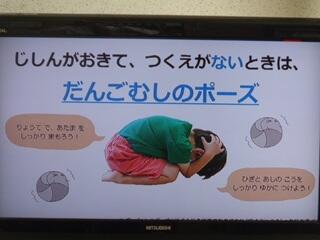

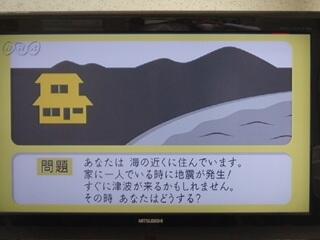

防災の日

・9月1日は防災の日です。1923年9月1日に発生した関東大震災の教訓を後世に伝え、防災意識を高めるために制定されたものです。

・学校では、防災主任が、地震が起きた時の身の守り方について、給食時間中に放送で子供たちに伝えました。それ以外に、「こんな時にどうするか」と、対応を子供たちに考えさせる投げ掛けもありました。

・学校では、「危機回避能力を高める安全・防災教育」を推進しています。「もし〇〇だったら」と自分事に置き換えて考えることが危機回避能力を高めることにつながります。今後も様々なことと関連付けながら安全・防災教育を進めていきます。

卒業アルバム・委員会

・昨日、夏休み明け初めての委員会活動がありました。新しい役割分担を決めたり、すぐに活動に入ったりと、それぞれ必要な活動を行いました。

・今回は、卒業アルバム用に委員会ごとの写真も撮影しました。それぞれの活動内容が分かる場所を選んで撮影しました。卒業アルバム用の写真撮影も、いよいよ大詰めを迎えてきました。

校庭の除草

・業前時間に全校で校庭の除草を行いました。

・例年に比べて雑草の伸びがよく、校庭のいたる所に緑の塊があるため、これまでは行ってこなかった全校での除草作業を行うことにしました。

・よく働く子供たちです。遊び半分で取り組む子は一人もいませんでした。昨日、今日の二日間でだいぶ雑草がなくなりました。四日間の予定でしたが、明日、一日だけとし、三日間の活動に変更しました。子供たちに感謝です。

植物の観察

・3年生の子供たちが、理科の学習で育てた植物の観察を行いました。

・ほうせんか、ひまわり、オクラ、ピーマンから一つに絞り、その成長の様子を観察しました。

・長さを測ったり、手で触れてみたり、においを嗅いだりと、五感を使って観察いていました。ひまわりは、枯れてしまうと首が曲がることに気付き、そのことをメモしていた子もいました。この気付きが新しい疑問につながると思うので、こういう気付きを大切にしたいと思いました。

一斉下校訓練

・昨日の下校時、今年度2回目の一斉下校訓練を行いました。本校では、長期休業日明けに必ず実施している活動です。

・地区ごとに集団で下校しながら、通学路の危険箇所や、下校時に地震が起きた時にどこに避難すればよいかなどについて確認しながら下校しました。

・前回は、雨天だったため、集団で安全に下校することが中心となりましたが、今回は、いろいろなことを確認しながら訓練を行うことができました。

・猪や熊の目撃情報が学区内でもあります。また、学区内は狭隘な道が多く、歩道が整備されていないところも多くあります。自分の命を守るための大切な活動ですので、今後も、継続していきます。

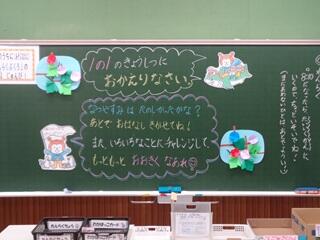

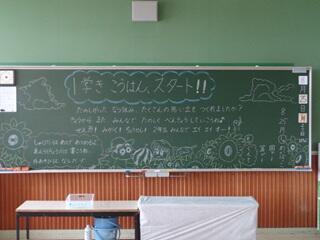

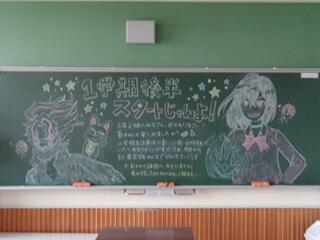

1学期後半始まる

・37日間にわたる夏休みが明け、今日から1学期後半が始まりました。業前時間に全校集会を行いました。子供たちは時間前に移動を終え、開始を静かに待っていました。

・校長先生からは、「何事も目標を持ち、目標に向かって頑張ってほしい」というお話がありました。

・教室には、子供たちを迎える言葉やイラストが黒板にかかれていました。各担任子供たちに対する熱い思いが感じられました。

奉仕作業

・退職公務員連盟気仙沼支部の皆様が、本校で奉仕作業を行ってくださいました。

・7名の方が来校くださり、窓掃除や子供たちが使用するロッカーのの清掃等を行ってくださいました。

・暑さの中、1時間半程度作業をしてくださいました。とてもありがたく、感謝の気持ちで一杯です。

民生委員・児童委員との情報交換会

・本日午前に、地区の民生委員・児童委員の皆さんとの情報交換会を行いました。小中合同で行っています。

・まず全体会でそれぞれの生徒指導の現状について説明した後に、各地区ごとに分かれ、地区での子供たちの様子について教えていただきました。

・年に1回ですが、地域の方と情報共有を行う大切な機会なので、今後も大切にしていきたい時間と考えています。

PTA環境整備作業②

・今年度、第2回目の環境整備作業を行いました。地区ごとに分担された場所の草取りを中心に行いました。

・側溝の中の土や花壇の土手は、大分きれいになりましたが、校庭の草の伸びが例年に比べてよすぎたため、分担された地区の人数だけでは取りきれませんでした。学校が始まってから、子供たちの力を借りて除草したいと思います。

職員研修

・宮城教育大学の先生を講師に、国語の指導法について職員研修を行いました。

・昨年度は、物語文の指導の仕方について教えていただきましたが、今年度は説明文の指導の仕方について教えていただきました。教えていただいたことを夏休み明けの授業に早速生かしていきます。

市内水泳大会中止

・熱中症指数が原則運動禁止の値が予想されるため、昨日から本日に延期されていた市内水泳大会ですが、本日も熱中症指数が原則運動禁止の値が予想されるため、中止となりました。それに伴い、学校のプール開放も中止としました。

・出場予定だった子供たちには残念な結果となりましたが、安全面最優先のため、致し方ない判断だったと思います。学校の水泳学習も、実施時期を考え直さなければならないと考えています。

保護者面談

・夏休みに入り、学校では保護者面談が始まりました。学校からは、子供たち一人一人の夏休み前までの学校での様子について、保護者の皆様に各担任から伝えて、保護者の皆様からは家庭での様子等について教えていただきます。

・今日から数日掛けて全保護者と行います。保護者の皆様と情報共有を図りながら、子供たちのよりよい成長を支えていきます。

夏休み前全校集会

・夏休み前の学校が今日で終了となります。校長先生からは、この4か月間、「全力」「磨く」「挑戦」の気持ちで取り組むことができたかと、夏休みに頑張ってほしいことのお話がありました。

・その後、生徒指導担当から夏休み中の生活で気を付けてほしいことのお話がありました。

・一年のうちで一番長い休みです。時間を大切に使いながら、有意義に過ごしてほしいと思います。

震災について学ぶ

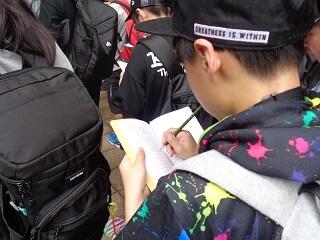

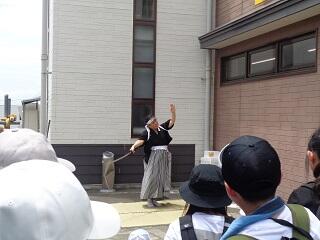

・6年生が総合的な学習の時間の一環で、震災について学びました。震災遺構では、旧気仙沼向洋高校を見学し、語り部の方から津波の恐ろしさについて教えていただきました。尾崎防災公園では、当時、地区の方々が避難した高台の神社を見学し、ここでも津波の恐ろしさについて教えていただきました。

・子供たちは、メモをたくさん取りながら真剣に話を聞いていました。当時のことは知らない子供たちですが、震災についてしっかりと学び、万が一の時の備えであったり、対応であったりと、これからの生活にしっかりと生かしていってほしいと思います。

市内水泳大会壮行式

・業前時間に市内水泳大会の壮行式を行いました。今年は、12名の精鋭が出場します。代表の児童が、「練習の成果を発揮し、全力で頑張ってきます。」と意気込みを述べました。

・運動委員会の子供たちが応援団を務め、全校で全力で応援しました。当日は、自己ベストを目指し、頑張ってほしいと思います。

着衣泳

・6年生の子供たちが着衣泳を行いました。衣服を着けた状態で泳ぐことの難しさや、万が一の時の対応の仕方について学びます。

・万が一の時は、まず、浮かんで救助を待つことが大切になります。運動着を着たままの背浮き、友達が投げ入れてくれたペットボトルを使っての背浮きの仕方等を、体験を通して学びました。

眼科検診

・眼科検診がありました。学校では様々な検診を行いますが、今年度最後の検診となります。

・それぞれの検診を欠席等で受診できなかった子は、校医先生方の御配慮で、後日、それぞれの病院で受診させていただきます。

・全ての検診が終わり、学校課題等も見えてくるので、整理し、学校保健委員会で保護者の皆様にお伝えする予定です。

救急車の呼び方

・2回目の少年消防クラブの活動がありました。今日は、消防署の方から、救急車の呼び方や応急処置のことなどについて教えていただきました。

・映像を用いて説明していただいたので、子供たちも分かりやすかったようでした。

七夕

・今日は七夕です。低学年の子供たちが七夕飾りを作りました。願いを書いた短冊もつるしました。

・自分の願いを実現するために、まずは、毎日の学習にしっかりと取り組んでほしいと思います。

不審者対応避難訓練

・不審者対応避難訓練を行いました。職員玄関から不審者が侵入してきたという想定で行いました。不審者への対応は、職員室の先生方が中心となって行い、各学級では、緊急連絡に合わせて入口や窓の鍵を掛け、机を寄せてバリケードにしたり、防火扉を閉めて避難の時間稼ぎをしたりする訓練を行いました。

・訓練後は、生活安全課の方からお話をいただきました。万が一の時には、今回の訓練を生かし、落ち着いて対応したいと思います。

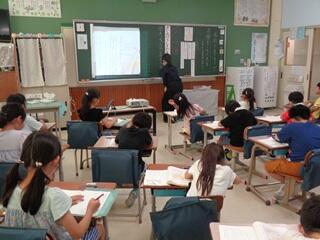

校内授業研究会

・先日、今年度第1回目の校内授業研究会を行いました。本校では、国語科の指導力の向上を目指し、校内で研究を進めています。

・今回は、2年生の授業を参観しました。「自分の考えを広め、深めるための学び合い」のために、登場人物の様子が分かるところにサイドラインを引かせたり、考えをペアやグループで共有し合う活動などを取り入れました。タブレットも活用しながら行いました。

・この後、検討会を行い成果と課題について話し合い、次の実践に生かしていきます。

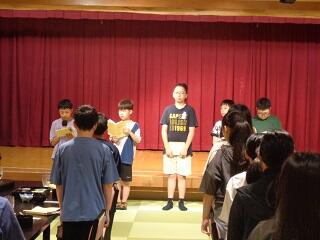

修学旅行解団式

・業前時間に修学旅行解団式を行いました。子供たちの表情を見ると、まだ疲れが残っているようでした。

・校長先生のお話の後、代表児童が修学旅行で楽しかったことを中心に感想を発表しました。充実した修学旅行であることが伝わる内容でした。よい修学旅行となったようで、うれしい限りです。

修学旅行2日目

⑥【帰校】

・4時間以上バスに揺られて、学校に到着しました。疲れている様子の子供たちでしたが、帰校のつどいをしっかりと行いました。雨模様のため、校舎前で行いました。家に帰ったら、土産話をたくさんし、ゆっくりと休んでほしいと思います。子供たちにとって、小学校生活のよい思い出の一つになればうれしい限りです。

⑤【檜原湖】

・修学旅行最後の食事です。食事の後は、2回目のお土産タイムです。1回目よりもたくさんのお土産を売っているので、なかなか決めかねている子もいました。会計をしたら予算オーバーという子もあり、買い直しをしていました。

・心配されて天候も雨は降らず、予定どおりの行程で修学旅行を終えることができました。後は、一路気仙沼へ。

④【五色沼】

・3か所目は、五色沼の中で一番大きい毘沙門沼の見学です。表からの磐梯山は山頂が見えませんでしたが、裏磐梯は、山頂までとてもきれいに見えました。毘沙門沼もエメラルドグリーンに見え、きれいでした。

・「毘沙門沼には、腹にハートのマークのある鯉がいる」ということをガイドさんから教わっていましたが、運良く見ることができた子がいました。

③【野口英世記念館】

・2か所目は、野口英世記念館の見学です。正面に磐梯山が見えるのですが、今日は山頂付近が雲で隠れていました。生家の前で記念写真を撮り、英世がやけどをしたいろりや、医師への志を刻んだ柱など、生家での生活の様子をガイドさんに教えていただきました。

・その後は、グループごとに記念館を見学しました。館内に英世ロボットがあるのですが、子供たちに人気の場所です。母「しか」の手紙を熱心に見ている子もいました。出口では、記念スタンプを押していた子もいました。

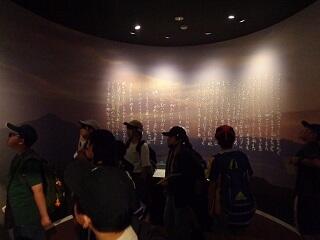

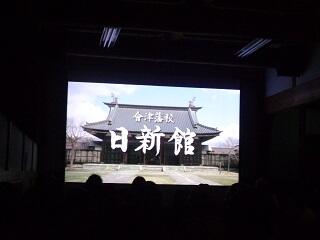

②【会津藩校日新館】

・一か所目は、会津藩校日新館の見学です。初めに、日新館の紹介ビデオを見た後、「什の掟」の話を聞き、日新館や白虎隊の歴史が分かる資料を見て回りました。

・日本で初めてのプールといわれる水練場や、当時としては珍しい天文台の跡なども見学しました。

①【2日目の朝】

・修学旅行2日目の朝を迎えました。日差しがあり、明るいよい天気です。9時前後とお昼過ぎに雨予報です。今日は、日新館、野口英世記念館、五色沼の見学です。屋外での活動もあるので、なんとか持ってくれれば…。

【朝食】

・朝食のつどい行い、朝ご飯です。自主研修の疲れのせいか、昨晩は、ぐっすり休めた子が多かったようです。今日の朝食もボリュームがあります。食欲には、個人差がありましたが、自分が食べられる分をしっかりと食べていました。

・退館のつどいを行い、ホテルを後にします。

修学旅行1日目

⑤【自主研修】

・自主研修が始まりました。全ての班が、活動の初めに体験活動を行いました。定番の赤べこの絵付けをはじめ、白虎刀、赤べこ土鈴、鶴ヶ城の絵付け、ガラス絵彫りなど、自分が体験したいものを選んで行いました。世界に一つしかない思い出の品ができあがり、満足げな子供たちでした。

・自主研修は、地図を見ながら、自分たちで目的地まで移動しました。途中で、傘が必要なくらいの雨が降ってきましたが、グループのみんなで力を合わせて活動を続けました。困った時には、地域の人に道を尋ねました。体験が思ったより時間が掛かったグループや、道に迷ってしまい、予定どおりの見学ができなかった班もありましたが、どの班も無事にゴールができました。

【夕食】

・夕食に時刻になりました。夕食会場で、入館のつどい、夕食のつどいを行った後、みんなでいただきますをしました。たくさんのおかずがあり、量的に子供たちには多かったようですが、完食した子も数人いました。みんな笑顔で、楽しそうに食事をしていました。今日一日の活動の充実感が伝わってくる表情でした。

【班長会議】

・夕食後は、班長会議を行いました。グループのよかったところや明日に生かしたいところ、班長として頑張ったことなどを一人一人発表しました。班長として頑張った子供たちに、担任の先生からは温かい励ましの言葉がありました。

④【会津若松到着】

・会津若松に到着しました。曇天ですが、雨は降っていません。湿気が高く、蒸し暑いです。

・最初の見学地は、飯盛山です。猪苗代湖から31kmつながる水路、上りと下りですれ違うことのないさざえ堂、白虎隊の墓、自刃の地などについて、ガイドの方に説明していただきました。子供たちは大切なことをメモしながら話を聞いていました。

・自刃の地からは、遠方に鶴ヶ城が小さく見えます。とても小さく見えるので、見つけた子は「分かった!」と喜んでいました。

【昼食】

・お昼は、会津名物のソースカツ丼です。朝、早かったせいか、食欲旺盛の子が多く、おいしいおいしいと言いながら食べていました。

【お土産】

・昼食の後は、白虎隊の演舞を見せていただき、1回目のお土産タイムです。予定していた物を探しながら楽しそうにお土産を買っていました。この後は、いよいよ自主研修です。

③【安達太良サービスエリア】

・安達太良サービスエリアで3回目のトイレ休憩です。みんな元気です。ここには、ウルトラセブンの模型が飾ってあり、毎年のように子供たちが記念写真を撮ります。

②【車中】

・菅生サービスエリアを過ぎると、子供たちが楽しみにしていたおやつタイムです。子供たちがおやつを食べ始めると、あっという間に甘いにおいが漂い始めました。

・バスの中では、各担任からの「私は誰でしょうクイズ」で盛り上がりました。

・曇り空ですが、時折、太陽の日が差します。雨の心配はなさそうですが…。

①【出発】

・修学旅行当日となりました。今日から1泊2日で会津若松に出掛けてきます。体調不良等で欠席する子がなく、全員参加となったことが何よりもうれしいことです。

・出発の集いを行い、荷物を積み込み、御家族の皆様、先生方に見送られ、一路会津へ。雨は、午後まで持ちそうな感じなので、ほっとしているところです。

修学旅行結団式

・業前時間に、明日から始まる修学旅行の結団式を行いました。校長先生から、「めあてにある最高の修学旅行を作るのは、皆さん自身ですからね。」と話されると、子供たちは、うなずきながら話を聞いていました。

・代表児童が修学旅行で楽しみにしていることを発表しました。子供たちにとって充実した修学旅行となればと思っています。

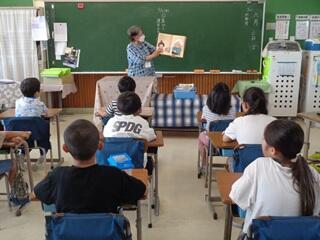

読み聞かせ

・今年度の読み聞かせが今日から始まりました。読み聞かせボランティア「松ぼっくり」6名の中から、毎回4名の方に御来校いただき、年16回の読み聞かせを行っていただきます。

・本日は、2年生、3年生、特別支援学級の子供たちに読み聞かせを行っていただきました。どの学級の子供たちも読み聞かせの方のお話に引き込まれていました。

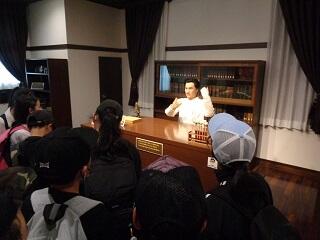

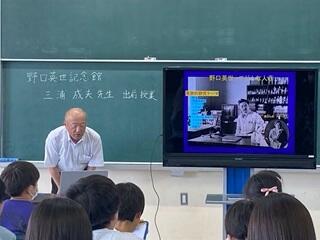

野口英世について学ぶ

・6年生は、修学旅行で野口英世記念館を見学します。今日は、野口英世記念館の職員の方に来校いただき、野口英世の生涯や業績について教えていただきました。

・映像資料を用いながら分かりやすく教えていただきました。子供たちも真剣に話を聞いていました。修学旅行への期待が、一層膨らんだようでした。

音楽朝会(4年)

・今年度第1回目の音楽朝会がありました。4年生の担当でした。音楽の時間に学習した曲を2曲披露しました。とてもきれいな歌声が体育館に響き渡りました。

・最後の3曲目は、今月の歌「虹」をみんなで歌いました。4年生の子供たちは手話を入れながら歌いました。とても気持ちのよい朝となりました。

プール開き

・今日、今年度のプール開きを行いました。校長先生からのお話の後、3名の代表児童が、今年度の水泳学習の目標を発表しました。

・校長先生からは、「プールでの事故が起こらないよう、安全には十分に気を付けてほしい」ことと「目標を決めて取り組むこと」の二つのお話がありました。プールでの事故が起こらないようにという点に関しては、6年生の代表児童も気を付けたいこととして話していました。安全面に対する意識の高まりが感じられました。

・子供たちが自分の目標を達成できるよう、指導に当たります。

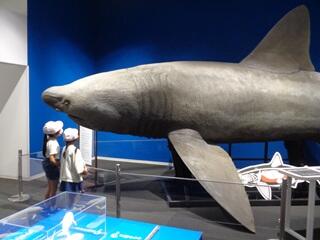

遠足

・1~4年生の子供たちが遠足に出掛けました。遠足は、子供たちがとても楽しみにしている活動の一つです。

・1年生は、モーランド本吉での体験活動、2年生は、市内の食品工場、観光施設、市図書館の見学、3年生は陸前高田の食品工場、市博物館、伝承館、4年生は、仙台空港、仙台市科学館の見学を行いました。仙台空港から仙台駅までは、仙台空港アクセス線を利用しました。

・天候にも恵まれ、どの学年も予定どおりの活動を行うことができました。子供たちに喜んでもらえたのが何よりでした。

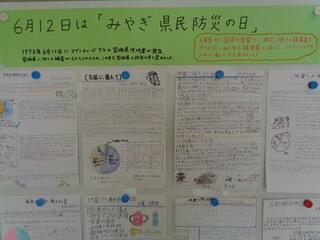

県民防災の日

・今日は県民防災の日です。県民防災の日は、1978年6月12日に発生した宮城県沖地震を教訓に、大規模災害への備えと防災意識を高めることを目的としています。

・6年生の子供たちが、「防災についての提案書を作る」という国語の学習と関連を図って作成した成果物を、県民防災の日に合わせて昇降口に掲示しました。

・筋道の通った文章を書く力、そして、防災についての知識が、一つの学習で身に付いたことと思います。

租税教室

・6年生が税務署の方を講師に租税教室を行いました。どのような税金があるのか、集められた税金がどのように使われているのかなどについて、映像資料を用いて説明していただきました。クイズなどもあり、子供たちは楽しみながら、そしてしっかりとメモを取りながら学んでいました。税金の必要性と大切さについて、理解が深まっていたようでした。

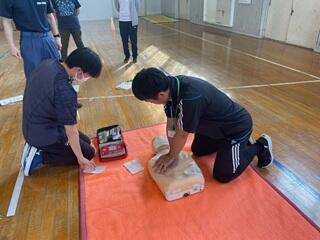

救急救命講習

・水泳指導前に、職員対象の救急救命講習を行いました。講師は、気仙沼消防署の職員の方にお願いしました。

・全体講話の後、4つのグループに分かれて講習を受けました。今回は、救命処置の手順、胸骨圧迫、人工呼吸、AEDの使用方法について教えていただきました。

・水泳以外でも救急救命が必要な場合もありますので、万が一の時には、今日学んだ方法で冷静に対応します。

合同引渡し訓練

・中学校と同日に実施する合同引渡し訓練を行いました。大地震後、津波警報が発令。その後、解除となったので引き渡すという想定で行いました。

・兄弟姉妹がいる子は、一番下の子の教室で待機します。継続して実施しているせいか、保護者の確認から引渡し、車の誘導等、スムーズに行うことができました。

市立小学校体育祭

・昨日から順延となった市立小学校体育祭が、好天の下、開催されました。本校からも5・6年生が参加しました。

・選手の子供たちは、これまでの練習の成果を発揮しようと精一杯頑張っていました。応援の子供たちは、選手を勇気付けようと大きな声で声援を送りました。

・学校の代表として持てる力を発揮しようとする子供たちの姿は、本当に輝いていました。選手の皆さん、応援の皆さん、大変お疲れ様でした。

サツマイモの苗植え

・先日、2年生の子供たちがサツマイモの苗を植えました。先生方から「苗を折らないように穴を横に掘って植えること」を話され、作業を進めていましたが、ポリマルチが貼ってあることもあり、横に穴を掘ることに悪戦苦闘していた子供たちでした。友達同士で教え合ったり、先生方に手伝ってもらったりしながら、なんとか全ての苗を植えることができました。秋には、たくさんのサツマイモが収穫できることでしょう。

市立小学校体育祭壮行式

・明日、本番を迎える市立小学校体育祭の壮行式を行いました。式の進行は、計画委員会の子供たちが、応援は、選手以外の運動会の応援団の子供たちが中心となって行いました。

・選手代表の児童は「学校の代表として、これまでの練習の成果が発揮できるよう頑張ります」と力強く話しました。空模様が心配されますが、選手の皆さんには精一杯頑張ってきてほしいと思います。

少年消防クラブ入会式

・先日、3年生が、少年消防クラブの入会式を行いました。少年消防クラブは、火災予防に関する知識を養い、防火の意識を高め得ることを目的に行っている活動で、今年度で3年目となります。

・今日は、入会式の後、火災予防についての講話がありました。火災の恐ろしさや、普段の生活の中でどのような場所が火災の危険性があるのかなどについて、映像資料を基に分かりやすく教えていただきました。

プール清掃

・5・6年生が、プール清掃を行いました。限られた時間で行うので、大まかな汚れの掃除は数名の職員で事前に行い、仕上げを子供たちが行いました。

・水を落とすと遠目にはきれいに見えるプールですが、近くで見てみると、結構汚れが残っています。子供たちには、たわしとデッキブラシでプール側面と底面の汚れをきれいに落としてもらいました。

・ピカピカのプールになりました。子供たちもこれから始まる水泳学習を楽しみにしているようでした。

地球温暖化

・6年生が、公民館長を講師に地球温暖化の影響による海洋への影響について学びました。

・映像資料を基に海水温の変化や海水面の上昇等について分かりやすく教えていただきました。子供たちは、メモを取りながら真剣に話を聞いていました。