月立小BLOG

大島小・月立小 交流会

大島小学校との交流会が新月公民館で開かれました。

両校のPTAが主催するこの行事は、今年で2年目です。ドッジビー大会を開いて楽しみます。

大島小学校・月立小学校の両校の児童が入り交じる4チームを、くじ引きで編成しました。

「交流会」という趣旨を大切にし、チーム編成後の顔合わせにも工夫が見られました。着用するビブスの胸部には白テープが貼られており、、、

チーム内で自己紹介を行った後、、、

お互いの名前をペンで書き合う時間が設けられました。

どのチームでも年長の児童が自然にリーダーシップを発揮し、活動を進める姿が見られ、見ていてとても微笑ましく感じられました。

なお、当日の会の運営はすべてPTAの皆様が担当してくださいました。

子供たちのために主体的に参画してくださるその姿に、改めて感銘を受けました。

なんと、この旗も保護者の皆様の手作りです。

思わず感心して見とれる校長。

試合は4チーム総当たり戦で、たっぷり行われました。

白熱したプレーが繰り広げられました。

どのチームも勝負にこだわって、本気でプレーしていました。

一方で、観戦時は「ファイト!」「がんばれ!」と他チームを応援する声が聞かれました。

市内体育祭の時も感じましたが、この子たちはどんな時も友達を思いやる気持ちを忘れません。

この日は朝から雪が降るほど寒い日でしたが、子供たちは寒さを吹き飛ばしてドッジビーを楽しみ、互いの交流を深め合いました。

感想発表も、両校の上級生が率先して発表していました。

「来年もまた会いましょう」と約束をして、記念写真を撮りました。

子供たちの交流を、保護者の皆様が率先して温かく支えてくださっていることを、改めて感じる一日となりました。

八瀬の風起こし忘年会

八瀬地域郷土文化保存伝承館で開催された「八瀬の風起こし忘年会」にお招きいただきました。

月立地区関係者の皆様と親睦を深める貴重な機会となりました。

各自治会長の皆様から地区の様子や農作物、熊の被害、そして今後の地域の在り方など、様々なお話を伺うことができ、大変有意義な時間となりました。

時間があっという間に過ぎ、全員と十分にお話できなかったのは心残りですが、改めて地域のつながりの大切さを感じました。

月立小学校は地域との密な連携が生命線です。

今後とも、地域の皆様と力を合わせて、子供たちの健やかな成長を支えてまいりたいと考えます。

学習参観

2,3時間目に実施した月立子どもフェスティバルに続いて、5校時目は学習参観日でした。

1・2年生は体育で「跳び箱遊び」の学習に取り組みました。

跳び箱を上手に跳ぶために必要な動きを、それぞれマットや器械を使いながら挑戦しています。

途中で何度か、自分が「おうちの人に見せたい」と思う動きを選んで、跳び箱に挑戦していました。

どの子も自分の得意な動きを選びながら、意欲的に取り組んでいました。

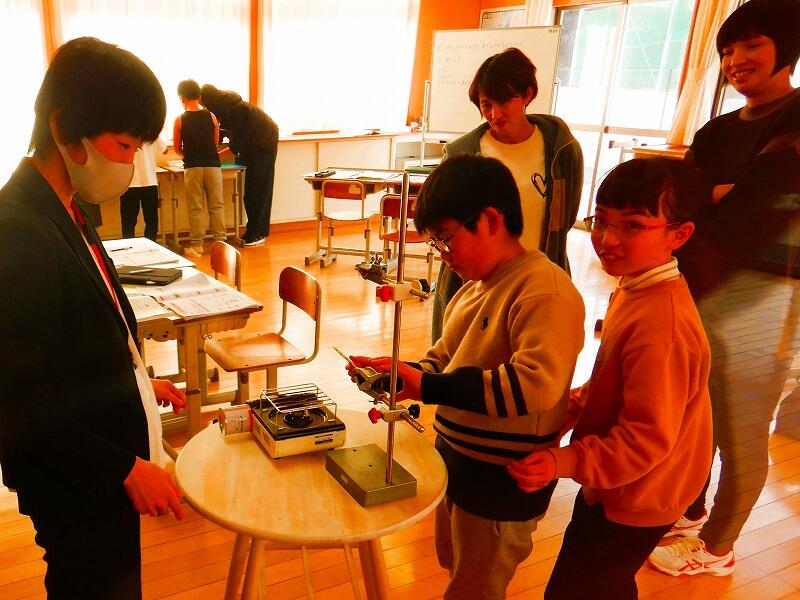

3・4年生は理科です。複式学級ですので、3年は「物の重さ」4年は「物のあたたまり方」と、学年別に異なる単元の学習に取り組みます。

4年生は、鉄が炎が当たった場所から端に向かって徐々に熱が伝わる様子に気付くことができました。

3年生は、同じ物体(ねんど)の形が変わると重さも変わるだろう、と予想を立て、実験で確かめていました。重さが変わらないことに気付けたでしょうか?

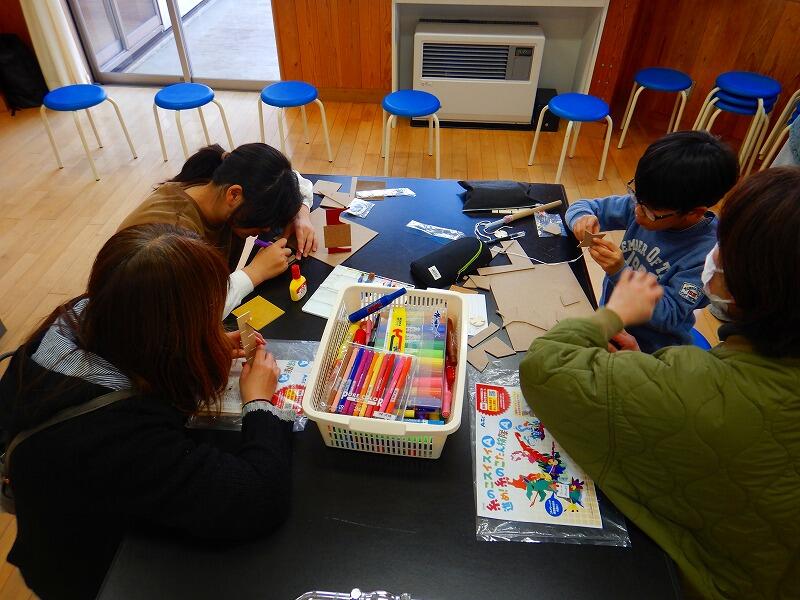

5・6年生は図工です。5年生は糸のこぎりを使った木工、6年生はそれを発展させ金属と木材を使った工作に取り組みました。

保護者の皆様にも手伝っていただきながら作業を進めました。

保護者との作業に少し気恥ずかしくしている様子も見られました。これも高学年児童としては自然な成長の姿です。

(まんべんなく写真が撮れずすみません)

学年や学習内容は異なっても、どの子も意欲的に取り組む姿が印象的でした。お忙しい中、たくさんの保護者の皆様に参観していただき、子どもたちの励みになりました。

今日の学びを通して、子どもたちの成長や達成感がさらに深まった一日となりました。

月立子どもフェスティバル

感染症予防のため1週間延期した「月立子どもフェスティバル」を開催しました。子供たちが待ちに待った児童会のお祭りです。

まずは全体会を行います。はやる気持ちを押さえて児童会の歌を歌い…

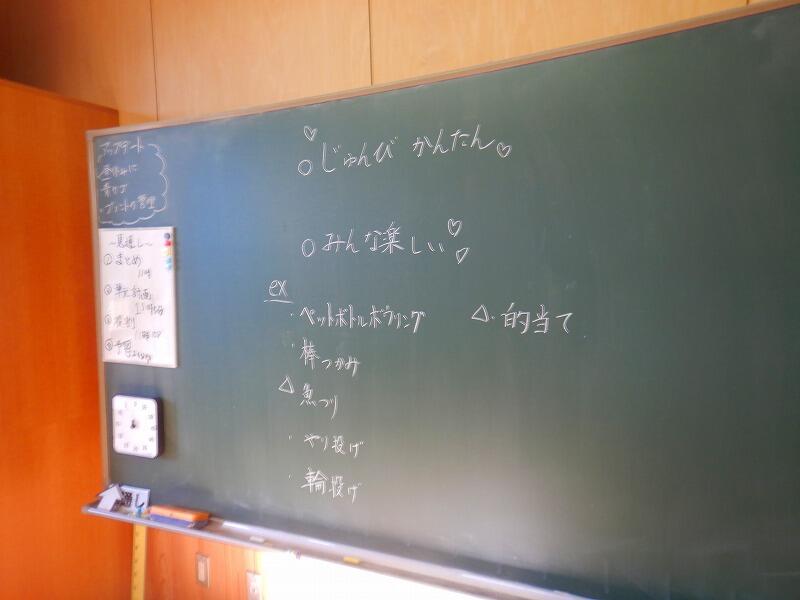

司会の進行のもと、上学年が1月前から準備してきた出店の紹介をします。

今年のお店は「ピンポンカップイン」と「ペットボトルボウリング」

そして「ピンポン競争」「シルエットクイズ」の4店が出店されます。

どれも楽しみです。

上学年のお店の準備ができたようです。下学年の児童が会場の体育館に向かいます。

「いらっしゃい! いらっしゃい!」

シルエットクイズ。黒塗りの絵を見て5つのキャラクターの名を当てます。答えが当たると「当たりです!」と子供たちが盛り上げてくれます。

ピンポンカップイン。

ピンポン球を遠くに置かれたカップの中に投げ入れます。

バウンドさせてもよいのですが、ねらったとおりに真っ直ぐに玉を飛ばすことが難しかったです。玉がカップに入ると「入った!」と子供たちが盛り上げてくれます。

ここは、ペットボトルボウリング。なにやら盛り上がっています。

聞くと、1年生がスペアを2回出して、最高得点をたたき出したとのこと! すごい。

くじを引いて行うのは、ピンポンダッシュ。

くじの結果によって、ピンポン球を入れる器が大きなざるになったり、小さなスプーンになったりします。

子供たちは、球を落とさないように、慎重に足を進める子が多かったです。

校長もやってみましたが、球を落としてしまい、減点されました。

よく見ると、怪しいお店が…

空き缶釣りのお店でした。参加するとオリジナルのバッジをプレゼントしてくれる良心的なお店でした。

…と、1時間子供たち同士で楽しんでいる内に、保護者の皆様が来校。

もちろん、後半戦は、保護者の皆様にも楽しんでいただきます。

各お店についてアピールをしてから、今度は上・下学年の子供たちみんなでお店の仕事を分担し、来てくれた家族を楽しませます。

いよいよ大人の部、開店!

「いらっしゃい、いらっしゃい」

「カードに名前を書いてくださいね」

保護者の皆さんが「きっと分からないわよ」と言いながら、意外にたくさんのキャラクターの名前をご存じでびっくり!

ピンポンダッシュでは、子供たちより果敢にスピードを上げて走っている大人が多かったです。挑戦する姿勢を子供たちに見せつけていました。

ピンポン球の投げ方も、大人の方は千差万別。上投げで直接カップインを狙おうとしていた人もいて驚きました。

ボウリングは、1年生のスペア2回の大記録を抜こうと、たくさんの強者が挑戦し盛り上がりました。(しかし、ついに1年生の記録は破られませんでした。)

もちろん、ちょっと怪しい空き缶釣りのお店も開いていました。

下学年の子供たちも「おうちの人たちを喜ばせよう」と一生懸命に自分の役割に取り組む姿が見られました。

表彰の準備を行い、閉会式です。

1位になった児童には、児童会から表彰がありました。

授与の際の立ち居振る舞いからは、自分たちで作り上げたイベントに対する誇りや達成感をしっかりと感じている様子がうかがえました。

なにやら後ろでも、大人の表彰式が行われていたようです。

子供たちの感想発表では、楽しいイベントをつくってくれた上学年への感謝の気持ちや、次年度への抱負、最上級生としての使命感、など学年に応じた感想が聞かれました。

事後には、上学年が会場の片付けをしている間、下学年児童は上学年児童へのお礼の手紙を書いていました。いつもより丁寧な字になるよう心掛けながら、一字一字、ありがとうの気持ちを綴っていました。

月立子どもフェスティバルは、子供たちがやりたいことを具現化し、楽しく活動し、認め合う活動です。

特に、招かれた保護者の皆様が本気になって参加し、楽しんでくれた姿を目の前にした子供たちは、「自分たちの考えたことが価値をもって届いた」と大きな達成感を味わえました。

子供たちのあの満足げな表情は、家庭と学校が日頃から築いてきた温か関わりの成果だと思います。ありがとうございました。

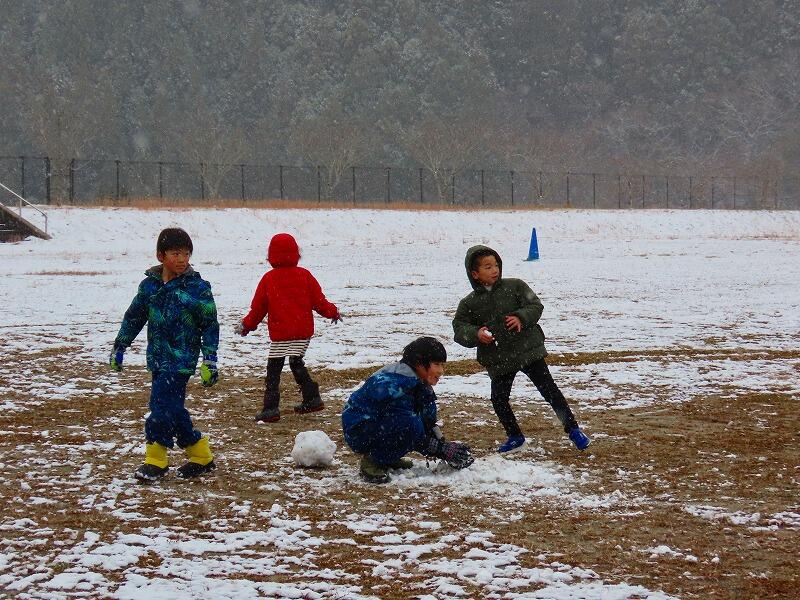

初雪!

初雪です!

1・2年生は生活科の学習として、さっそく1時間目から校庭で遊びました。雪の日に雪で存分に遊ぶ、子供にとってこれ以上大切な学習はありません。

雪に絵を描いてみよう!

子供たちは思い思いに文字や好きなキャラクターなどを雪面に描いていました。

業間と昼休みには、中・上学年の子供たちも校庭に出てきて、みんなで遊びました。

雪合戦、追いかけっこ、そり遊び、雪だるまつくり・・・

様々な遊びを楽しんでいました。

そり遊びは、お尻がびっしょりと濡れてしまうほど、夢中になって遊びました。

ALTと一緒につくった雪だるま。3段仕様です。

いよいよ本格的な冬が到来しました。

子供たちが安全に学校生活を送れるよう、今後もしっかりと見守ってまいります。

保護者の皆様には、子供たちが毎日元気に登校できるよう、防寒着の準備や体調管理への引き続きの御協力をお願いいたします。

熊出没・ショート避難訓練

今年の熊の出没状況は、たいへん心配されるところです。

現時点では、学校周辺での出没情報はありませんが、万が一に備えることが大切であると考え、熊が校地内に現れた場合を想定したショート避難訓練を実施しました。

「校地内に熊が出た」という緊急放送を受けて、学習中の子供たちが校舎中央の安全帯に避難しました。

月立小の子供たちは、各種避難訓練において、いつも落ち着いて迅速に避難することができています。

避難訓練に併せて、万が一熊に出逢ってしまった場合の身の守り方についても指導しました。

・熊に背中を向けず、目を離さないようにしながらゆっくりと後ずさりして離れること。

・逃げられない状況になった場合は、「防御の姿勢」をとり、両腕で顔や首を守ること。

引き続き、地域や関係機関と連携しながら、安全確保に努めていきます。

御家庭におかれましても、登下校時の周囲の様子に気を配っていただくとともに、放課後や休日の外出時にもお子さんと一緒に行動するなど、子供たちの安全確保への御協力をよろしくお願いいたします。

鹿踊親子教室・閉講式

有志の上学年児童が、これまで放課の時間に「早稲谷鹿踊親子教室」に参加し、鹿踊保存会の皆様から御指導をいただいてきました。

今日は、その活動を締めくくる今年度の閉講式です。

公民館祭り以来の凜々しい雄志!

もちろん、児童がここまで衣装をまとい、演じられるようになるまでには、保存会の皆様と保護者の皆様による手厚いサポートがありました。

地域と家庭の親身のバックアップがあって初めて成り立つ活動であり、その御尽力に心から敬意を表します。

今年度の親子教室を締めくくる子供たちの演舞でした。春と比べると、太鼓の音はしっかりそろい、声も自信をもって響かせています。

その成長ぶりは本当にすばらしいです。

演舞を終えた子供たちが、汗で真っ赤になった顔をのぞかせました。

「ふーっ。涼しくて気持ちいい…」と漏らす声からも、全力で演舞に取り組んでいたことがよく伝わってきます。

6年生による感想発表では、

「まずは、今までずっと御指導いただいた保存会の皆さん、本当にありがとうございました」

「送迎してくれたお母さん、ありがとうございました」

と、これまで支えてくださった大人の方々への感謝の言葉がまっすぐに述べられました。

また「練習を通して自信をもって声が出せるようになった」「成長できた」と、自分自身の変化をしっかり振り返る発表もありました。

どの児童も、自分の言葉で思いを丁寧に表現しており、その姿に、これが小学生なのかと思うほどの頼もしさを感じました。

4年生も、上級生の言葉に耳を傾けながら、伝統を受け継ぐ喜びや使命感、そして自分たちを支えてくれる方々への感謝の思いを高め、その気持ちを自分の言葉でしっかりと表しました。

その姿から、伝承とはこうして世代を超えて思いが受け継がれていくことなのだと、改めて考えさせられました。

御指導いただいた鹿踊保存会の皆様に、深く御礼申し上げます。

鹿踊りの活動を通して、子供たちを大きく成長させていただきました。

地域・家庭・学校が手をたずさえ、子供たちの成長を支えている八瀬のすばらしさを、あらためて実感しています。

この温かなつながりを、今後も大切にしていきたいと思います。

3・4年 防災センター見学

3・4年生が、社会科の学習として気仙沼・本吉広域防災センターを見学しました。

気仙沼・本吉広域防災センターは、本吉地方の災害対策活動の拠点となっている施設です。

通信指令室は、119番の電話を受けて、最初に情報を集める場所です。消防車や救急車に「ここへ急いで!」と指示を出します。

救急車の中も見学し、救命活動に使う道具がたくさんあることを教えてもらいました。

「救急車に乗るのは今日で最後になるよう、健康に気をつけてね」と励ましのお言葉をいただきました。

消防車も見学させていただきました。

使用するホースを持たせてもらいましたが、とても大きく重たくて驚きました。

ウォータータンカー。消火のために大量の水を運ぶタンクを載せており、全長がとても長い車両でした。

地震体験では、東日本大震災の揺れを体験しました。地震のおそろしさと,地震発生時の行動を学びました。

今年2回目の煙体験。煙が充満した室内から避難する体験により,煙の怖さと,火災時の避難方法を学びました。

ファイヤーコントロールボックスの見学では、火災初期に空気の通り道を遮断することの大切さを学びました。

防災センター見学をとおして、施設・車両の役割と、そこで働く人々の工夫や苦労、災害時の具体的な行動を学ぶことができました。

この体験を単元のまとめ学習に生かすとともに、普段の学校生活での安全・防災意識の定着を図っていきます。

さをり織り体験 クラブ活動

クラブ活動で「さをり織り」体験に取り組みました。

地域のゲストティーチャー様を講師にお招きして御指導をいただきます。

クラブ活動に参加する上学年児童が一人一台使えるように、織機を合計9台も準備していただきました。本当にありがとうございます。

さをり織りは、自由な発想で色や模様を楽しむ手織りの活動です。

子供たちは使ってみたい糸を思い思いに選んでいきます。

縦糸に横糸を通しながら織り進め、世界に一つだけの作品に仕上げます。

指導を受けながら、子どもたちは自分のペースで進めることができました。

糸の太さや色を変えることで、多様な表現が生まれます。

はじめは上級生の作業を見学していた1・2年生も、自分でもやってみたくなり、挑戦させてもらいました。

完成! 個性的な作品になりました。

2時間にわたって御指導をいただきましたゲストティーチャー様に感謝申し上げます。

活動を通して、子供たちは、糸の色や組み合わせを工夫しながら、思い思いに表現する楽しさを味わっていました。

今回の経験を通して、ものづくりへの関心や、自分らしさを大切にする気持ちがさらに育まれたと感じます。

花壇整備

霜で枯れてしまった夏の花々を抜き、花壇をきれいにします。

6年生がリーダーシップをとりながら、たてわり班で作業を進めます。

春に向けてチューリップの球根を植えます。

冬から春にかけて咲くパンジーとビオラの苗も植え付けます。色とりどりできれいです。

サルビアがこんなに大きく伸びていたことに驚きます。

ALTの先生も手伝ってくださいました。

地面を美しく整えてから、、

苗や球根を均等に並べていきます。

上学年が率先して下学年の子に植え方を教えます。

散水用意!

色とりどりのパンジーの花が増え、花壇がいっそう華やかになるのが楽しみです。

手がこんなに汚れるまでがんばったぞーー!!

手洗い指導

空気の乾燥によって感染症等の流行が心配な季節になりました。

学校で予防に向けた取組を行いました。

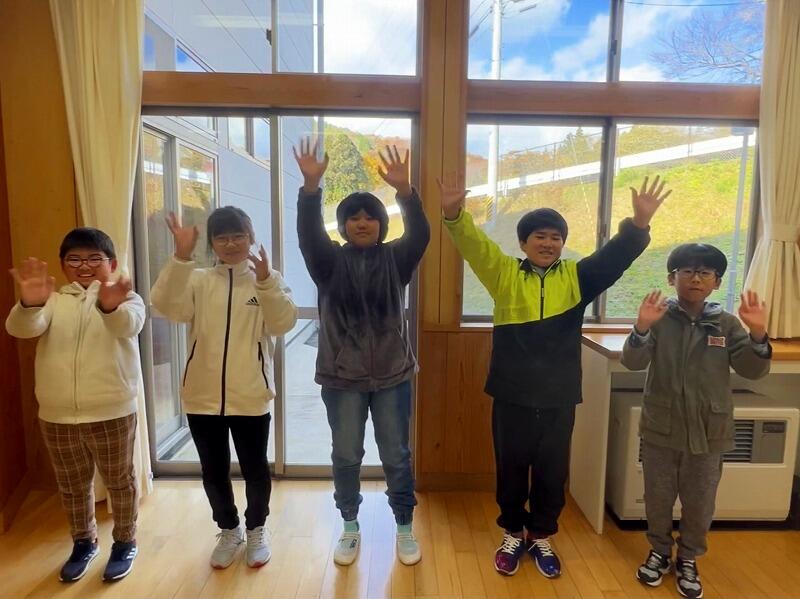

今日は、養護担当から全児童に、正しい手の洗い方について改めて指導しました。

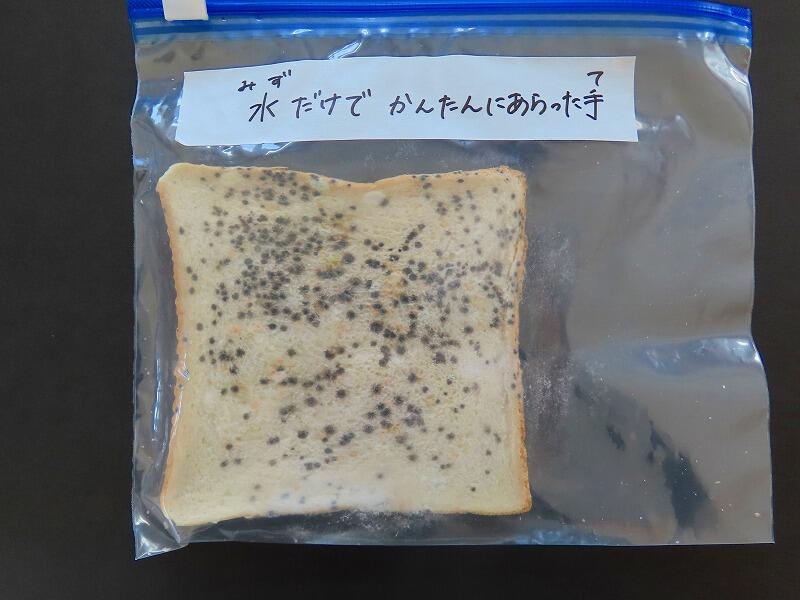

手を洗うときはきちんと石けんを使わないと、手についた細菌やウイルスを落とすことができません。

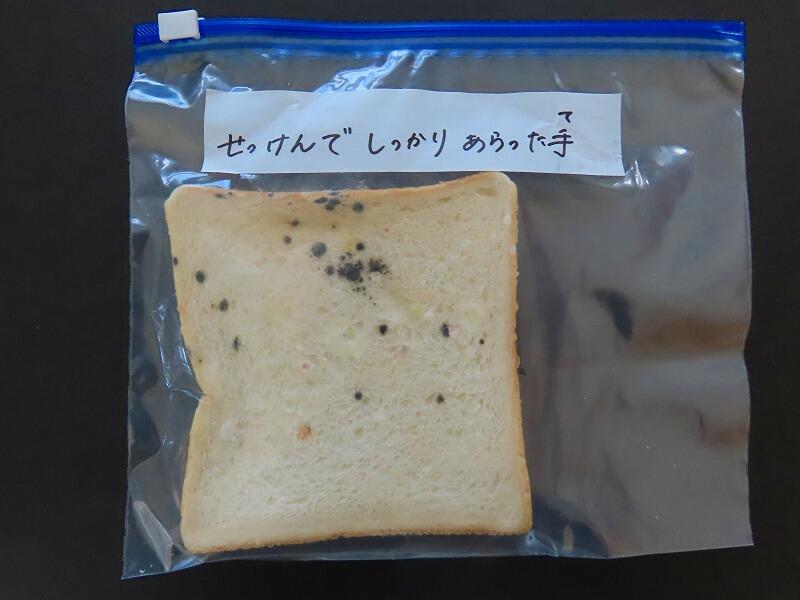

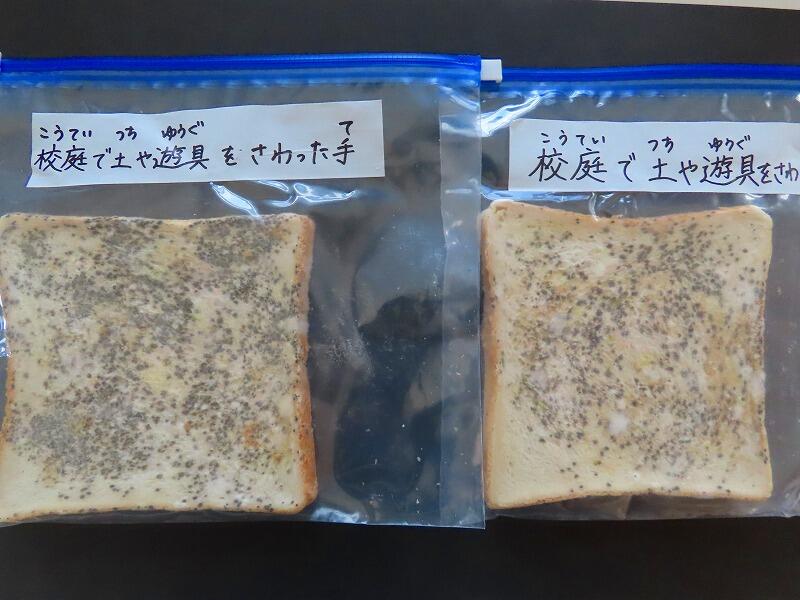

廃棄する食パンを使った実験結果を見せることで、理解を促しました。

特に外で活動した後などは、手がとても汚れています。

事前に子供たちの協力をもらいながらの実験結果に、子供たちも驚いていました。

上学年の保健図書福祉委員が動画で登場し、「手あらいのうた」に合わせて、洗い残しの無い正しい洗い方を紹介しました。

今回の学びを日常の習慣として身に付けられるよう、引き続き、正しい手洗いの励行に取り組んでまいります。

1・2年 寄磯小とのオンライン交流5 など

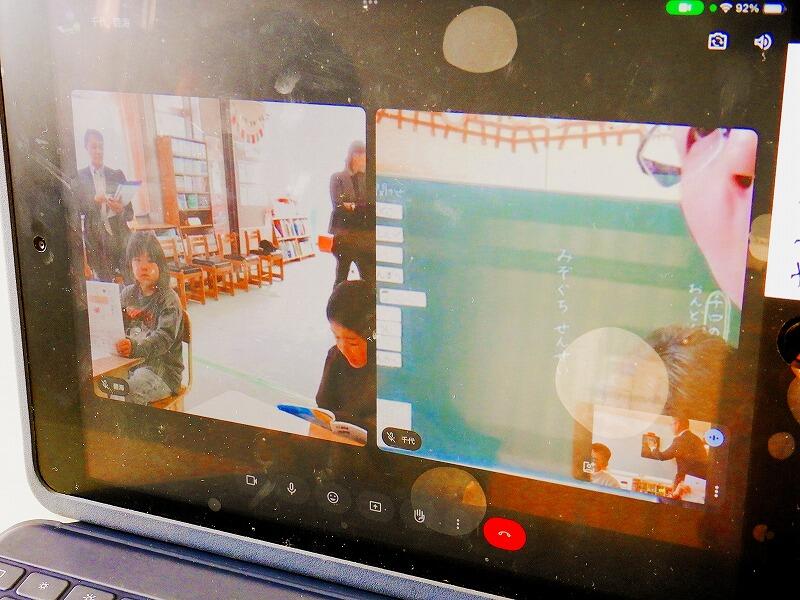

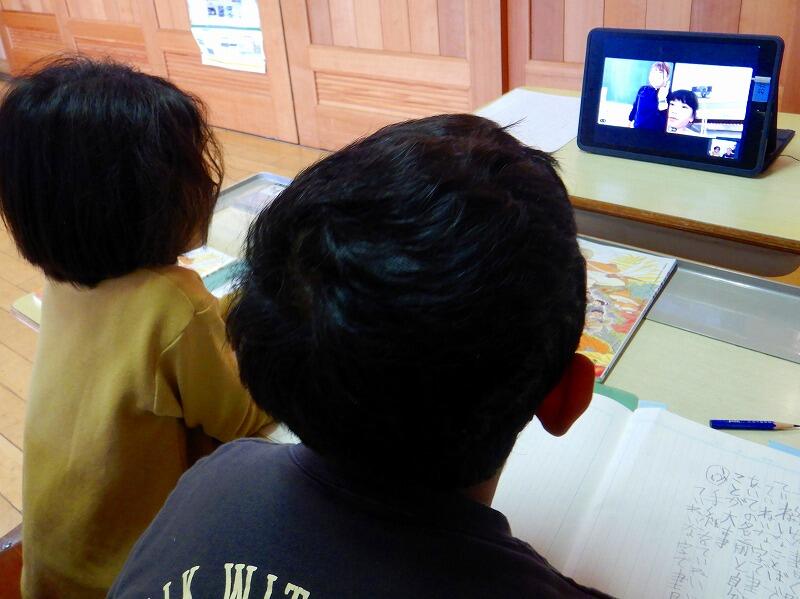

1・2年の国語学習で寄磯小とのオンライン交流を行っています。

今日は、より具体的にオンライン交流の様子を紹介しましょう。

教室はこのように配置します。

1年生、2年生ペアが、それぞれ背中を向けて、教室の遠い位置に座ります。複式授業で互いの声が干渉することを極力避けるためです。

1年生の席の前後には、会議アプリを起動したタブレットを2台、向かい合わせに設置します。

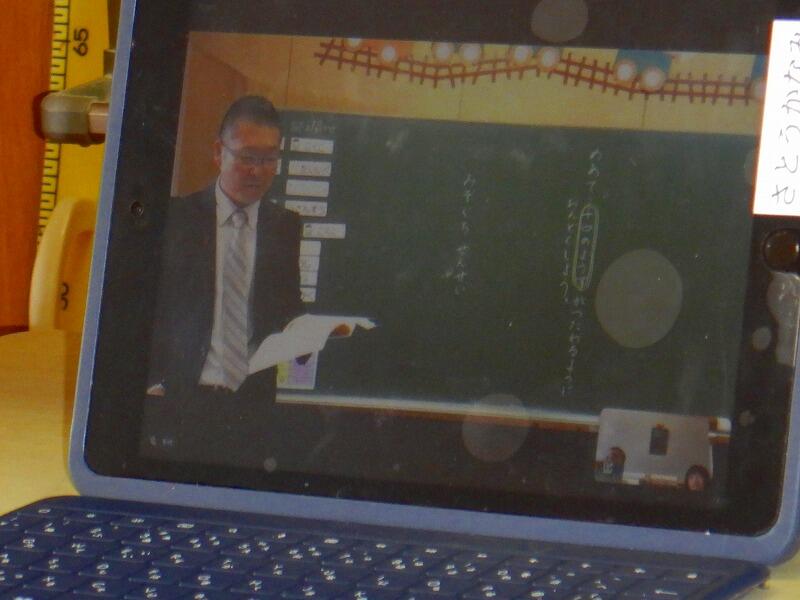

これは、本時の1年生のT1(主となる指導者)が月立小だからです。T1が板書をすると、、、

黒板とT1の姿は寄磯小の1年生にも映し出されます。月立小のT1が、月立小・寄磯小の「合計4人の1年生」を指導している状態になります。

画面は2分割され、黒板とともに相手校の友達も映し出されます。子供たちは、隣に座る友達だけでなく、相手校の友達の様子も伺うことができます。

一方、2年生は、今日は寄磯小の先生がT1(主となる指導者)でした。タブレット画面に、T1の姿と黒板、そして相手校の友達が分割されて映し出されます。

2年生は、寄磯小の先生の話を聞いて、教科書を読んだりノートをとったりしていました。

1年生は、物語文の一番のお気に入りの場面について、理由やどんな風に音読を工夫するかを説明したあと、それぞれ順番に音読発表をしました。

上の写真は、相手校の友達の音読発表を聞いているところです。相手の声を聞き取って、指で自分も黙読しています。

2年生は、主語・述語について確かめたあと、「だれが」「どこで」「何をした」について、互いに役割分担をして短作文に取り組みました。

「学校のみんなが、木の上で、机にのぼった。」などと、偶然に可笑しな文ができてしまい、声を上げて笑っています。

音読発表の自分の番がやってきました。

一生懸命に教科書を見ながら音読しています。子供の顔が教科書で隠れてしまったので、教師が懸命にタブレットを移動して顔を写そうとしています。

2年生は、たくさん短作文に取り組んだあと、最後に感想の共有も行っていました。

学習におけるICT活用が進み、オンライン交流も苦労せずにできるのではないかと思われますが、音声がハウリング(音が循環してノイズが出る)を起こしたり、複式のため別活動の声が妨げになったりと、うまくいかないことが発生します。

しかし、共に学び合う仲間が増えることのメリットは、学習意欲の面でも学習の深まりの面でも大きいものがあります。

引き続きオンライン交流に取り組みながら、よりよい学習環境づくりを進めていきます。

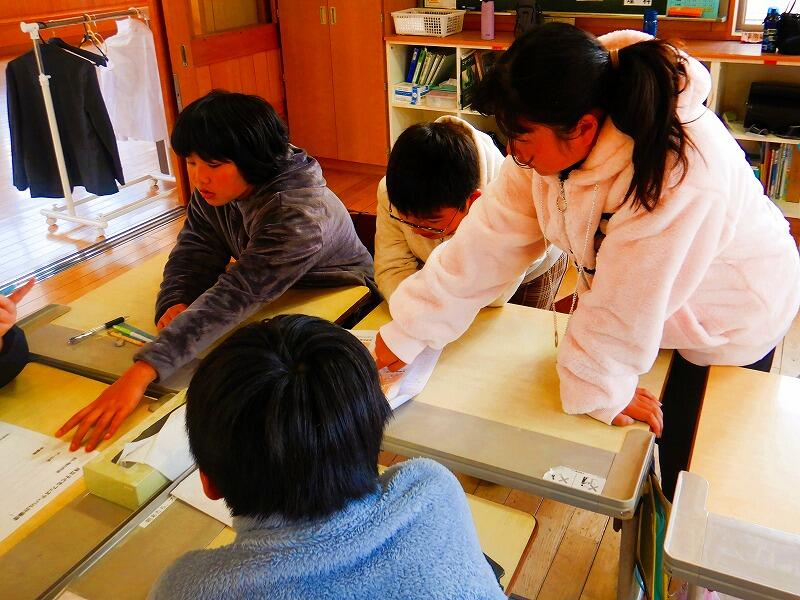

話は変わって、今日も上学年がこどもフェスティバルの準備に取り組みました。

体育館でなにやら様々なブースを仮設置しています。

どんな出店になるのか、今から楽しみです。

空を見上げると、白い筋がいくつも流れ、雪のようなものが舞い始めていました。立冬を過ぎ、本当に冬の訪れを感じます。

皆様、どうか御自愛ください。

防災について学ぶ

この日は、市の津波総合防災訓練日に合わせて登校日とし、全児童で防災について学びました。

「地震について学ぼう」

地震の原理や震度・マグニチュードなどの用語、過去の宮城の地震被害や、揺れの長さと津波の関係性について学びました。

自ら命を守る態度の育成のためには、必要な知識をもち、災害時に自分で情報をもとに判断する力が求められます。

マグニチュード等については、学年が上がれば理科等で学びますが、防災に力を入れる気仙沼の子として、早めにふれさせておこうと考え、指導しました。

揺れの長さ(=マグニチュードの規模によって長くなる)が、到来する津波の高さと相関関係があることを伝えました。

将来必ず来るであろう大地震が起きたとき、適切に状況を判断し、自ら命を守る行動がとれるよう、今後も指導を続けていきます。

「ロープワークの実習」

ひもをしっかり結べることも、非常時だけでなく、日常の中での事故防止につながるスキルです。

自然に年長者が下級生に教え出す姿が見られることが、月立小の日常であり宝です。

「先生、もう一回見せてください!」「教えてください!」

貪欲に学ぼうとする姿勢が見られ、予定時間を全部使って、最後まで夢中になって様々な結び方を練習しました。

令和4年に国の学校安全計画が更新され、子どもたちが「自ら判断し、主体的に行動できる安全能力」を身につけることが新たな目標となりました。

本校ではこの目標に基づき、危険を予測し、命を守る行動を選択できるよう、今後も実践的な安全教育を進めてまいります。

1・2年 寄磯小とオンライン交流4

先日に引き続き、1・2年生では寄磯小とのオンライン交流学習を行いました。

1・2年の複式による国語の学習です。

2年生は、「ありがとうをつたえよう」の単元で、よりよい手紙の書き方の学習です。

1年生は、「おとうとねずみチロ」の単元で、4場面の学習をしました。

2年生は、よりよい手紙の書き方を確かめて、寄磯小の友達に手紙を書く活動をしました。

1年生は、4場面の音読をしながら人物の気持ちについて考え、気持ちが伝わるように音読の仕方を工夫しました。

オンライン交流では、普段会えない友達と意見交換ができ、互いの考えを広げる良い機会となりました。

今後も、この貴重な交流を継続していきたいと考えます。

多目的ホール階段踊り場に、造形作品展と市内図工展の入賞作品を掲示しました。

学校にお立ち寄りの際に、是非ご覧ください。

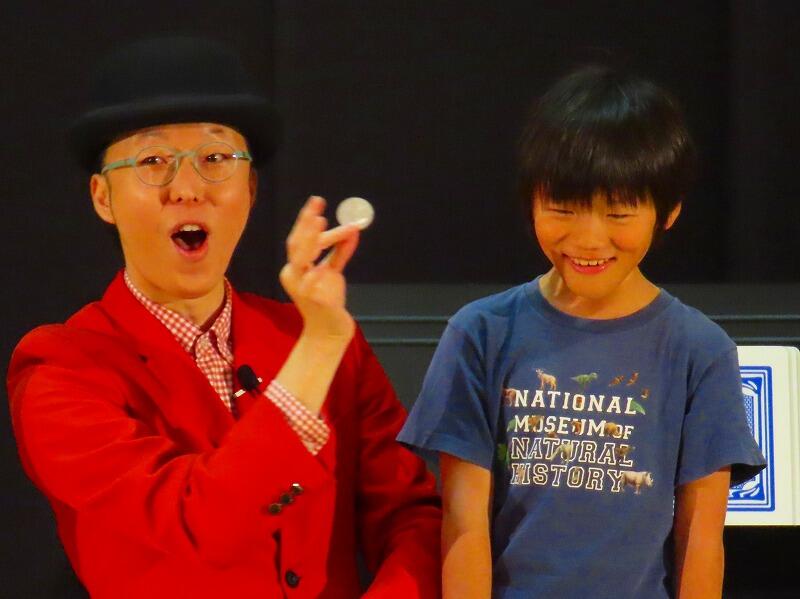

マジックショーに大興奮

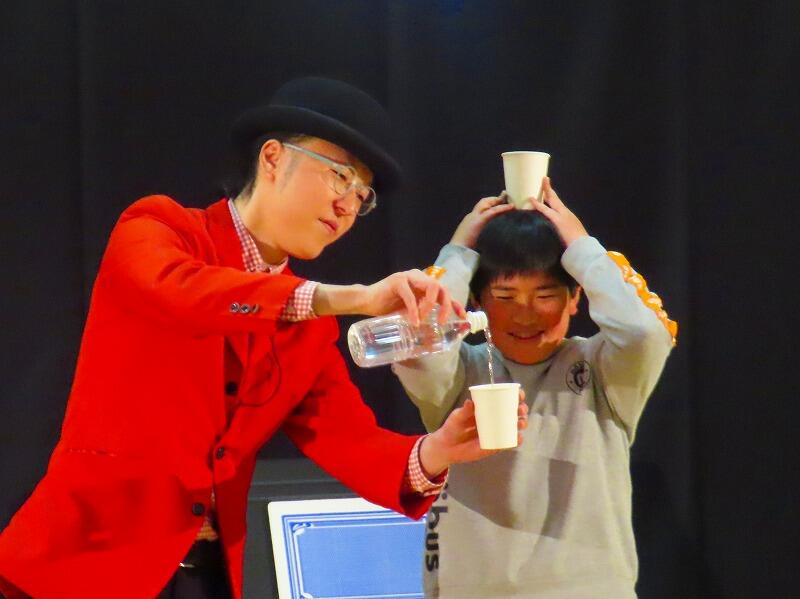

文化庁の「芸術飛行船」事業として、マジックショー鑑賞がありました。マジシャンのけんけんさんの登場です!

カラフルなリボンが、一瞬で真っ直ぐなステッキに!

よろこんで歓声を挙げる子。

口をあんぐりと開けておどろく子。

「どうなってる?」と真剣に見つめる子。

様々です。

トランプの絵柄当てゲームは、何回やっても当たりません。

どうしても絵柄が魔法のように変わってしまうからです。

友達の体から、つぎつぎとコインが出てきます。

いったいどうなっているの!?

見ている子供たちも大興奮です。

袋の中にいれたフルーツが入れ替わったり、友達が破いた紙がつながって帽子になったり‥ 目の前で、不思議なことをいっぱい見せられます。

紙コップに入れた水を、友達の頭にかけてしまうよ。

1、2、3! あれ!? 水が消えてしまった!

たくさんの魔法を楽しませていただき、あっという間の1時間でした。

けんけんさん、ぜひまた月立小に来て、マジックショーを開いてくださいね。

こどもフェスティバル話合い など

朝の活動に上学年が話合いを行いました。

11月29日に開催する「月立こどもフェスティバル」の出店内容についてです。

「○○がいいんじゃないかな‥」

「おもしろそう」

「みんな聞いて。○○だと○○だよね。」

みんな真剣に意見を交換しています。

どんな出店になるか楽しみです。

こだまフェステバルは、児童会主催のお祭りです。

教員は、子供たちの主体的な取組をサポートしていきます。

話は変わって、1・2年生では寄磯小1・2年生とのオンライン交流を継続しています。

国語の授業でオンラインの意見交換を行いましたが、もっと仲良くなろうということで、給食の時間も交流しました。

画面の向こうの仲間と一緒に「いただきます」。

機会があれば、実際に合って交流することも考えています。

朝会 成長するってどんなこと

子供たちの元気なあいさつの声が、朝のワークスペースに明るく響きました。

まず、先日のこだまステージ発表会での頑張りをほめました。

全員が一生懸命に練習に取り組んで「成長」できたこと、見に来てくださった保護者や地域の皆様がたくさん喜んでくれたことを伝え、いっぱいいっぱいほめました。

さて、今日のお話のテーマは、今みんなをほめたばかりの「成長」についてです。

みんな学校にはどうして来ているの? ‥成長するため

なにが成長するのかな? ‥背 ‥体重 ‥漢字とか計算とか

それだけ? ‥うーん ‥係の仕事かな ‥友達と協力したり、優しくしたり

おお、さすが高学年の意見だね!

みんなは学校で、各教科のお勉強、そして友達と仲良くすることを学んでいます。

この2つがしっかりできるようになると、みんなは少しずつ「大人」に成長していきます。

みんなは「大人」? ‥まだ子供

みんなおんなじ子供かな? ‥うん ‥? ‥違うかも

では下学年と6年生は同じ子供かな? ‥違う

そうだね。子供同士で考えると、6年生はぐっと「大人」だよね。

どのへんが大人? ‥背が高い ‥足が速い

それだけ? ‥難しい勉強ができる ‥太鼓が上手 ‥リーダーシップがとれる

そうだね、「大人」に「成長」するのは、見えるところだけじゃない。むしろ見えない部分が「大人」になるんだね。

保健の先生と6年生なら、どっちが「大人」? ‥先生だよ

でも背は6年生の方が大きいよ? ‥それでも先生が大人!

先生はどのへんが「大人」なの? ‥保健の専門家 ‥けがをしたときとか具合が悪くなったとき、パッと助けてくれる ‥相談にのってくれる

先生はどうして専門家になれたのかな? ‥いっぱいがんばった ‥いっぱい勉強したから

先生は、中学、高校でも、たくさんの友達と一緒に、いっぱい勉強を続けてきたんだね。みんなと同じ、「頭と心」をきたえてきたんだ。

その「頭と心」を使って、大学では保健の専門の研究をしたから、保健の先生になれたんだね。

学校で友達と仲良く学ぶと、体だけじゃなく「頭と心」が成長します。

「大人」になるっていうのは「頭と心」を成長させることなのです。

みんなはこれからも、学校で同じ学年の友達や違う学年の友達、地域のゲストのみなさんたちと、いっぱい学んでいきます。

分からなかったり間違えたりしてもいい。何度も考えて「頭」をきたえていきましょう。

友達とけんかをするかもしれない。でも次の日には仲直りしよう。いろんな人たちと交流して「心」を育てていきましょう。

学校で友達と毎日しっかりと学習・生活することで、みんなは一歩一歩、大人に成長していくのです。

2学期最初の大行事「こだまステージ発表会」を終えて、学校生活へ臨む気持ちをリセットできれば、と考えて話しました。

秋も深まり、次第に寒くなってきましたが、引き続き健康に留意させながら学習活動に取り組ませていきます。

5・6年 バイオマス発電所見学

5・6年生がバイオマス発電所を見学しました。

今日一日、新城小の仲間たちと一緒に活動します。

新城小を訪問し、所員さんの説明を聞きました。

大勢の仲間たちと一緒で、少し緊張気味?

次に、木材をチップに加工する現場を訪問しました。

子供たちが乗っているのは、持ち込んだ木材の重さを計測できる大型の「量り」です。

臆せず進んで挙手をして質問をしていました。いいぞ。

木材を一瞬で粉々にくだける粉砕機も見せてもらいました。

最後に発電プラントを訪問しました。

実際に燃焼させるチップを手にとって見学させてもらいました。

いよいよ発電プラントの中へ入ります。

木材由来のチップを燃焼させ、タービンを回して発電しています。

再生可能な生物由来の燃料を使用することで、木材の成長によるCO2吸着によるカーボンニュートラルを実現しています。

燃焼中は有害な煙を出さない環境に配慮したプラントでした。煙が全く目視できずに驚きます。

半日かけた見学で、バイオマス発電への理解を深めてきました。

八瀬の自然を愛する子供たち。これからも、持続可能な社会づくりについて学びを続けていきます。

こだまステージ発表会・一般公開

今日はこだまステージ発表会・一般公開の日です。

早朝より保護者の皆様と塚沢神楽保存会の方に来ていただき、5・6年生の着付けをしていただきました。

各学年、衣装の準備もできました。いざ本番です!

開会のことば

♪ま~く~を~あけ~よ~う♪ たくさんのお客様を前にして、1~4年生は、緊張するどころか笑顔いっぱいの表現ができました。

今日の子供たちは、のりにのっています。

月立子ども神楽

5・6年生が塚沢神楽を披露しました。

太鼓と鉦の音が響く中、きらびやかな神楽の衣装をまとった5・6年生が厳かに舞いました。

息を合わせて神楽を舞う子供たちの真剣なまなざしと力強い動きに、見ている人たちの心が奪われるようでした。

こだまシンフォニー

全校で心を一つにして合唱・合奏を披露します。

子供たちは、みんないい表情で、口を大きく開けて歌いました。

たった15人とは思えないくらい、会場いっぱいに子供たちのハーモニーが響き渡ります。

合奏では、お互いの音をよく聞き合い、音をそろえることを意識して、整った演奏ができました。曲の仕上がりに子供たちの成長を感じます。

そして海潮音。

法被姿の子供たちが登場すると、会場から大きな拍手が沸き起こりました。高まる気持ちのままに、子供たちはいきいきと太鼓を打ち鳴らしました。

飛び跳ねるように太鼓を打つ子供たちの、躍動感あふれる発表に、会場全体が一体感に包まれました。アンコールの声もかかり、子供たちはうれしそうに再び太鼓を打ちながら、発表を楽しんでいました。

PTA会長様のお話では、会場の皆様全員でもみじを合唱し、秋の深まりを感じながら心温まるひとときを過ごしました。

こだまストーリー、最初は1・2年生のことば遊びと説明文の発表。

大勢のお客様を前に、張り切って発表できました。

口の開け方、身振り手振りも一番のできでした。

3・4年生の落語「おにのめん」。

イントネーションに気を付けながら、朗々とおもしろおかしいストーリーを語り上げました。会場の皆さんも、その表現力の高さに思わず感心されたことと思います。

5・6年生の「ごせやく紳士たち」。

気仙沼弁を交えた『注文の多い料理店』の朗読劇に、会場は笑いの渦に包まれました。PTA会長様のゲスト出演もあり、あたたかい雰囲気の中で、みんなで楽しいひとときを過ごしました。

閉会のことば。

地域の中で育てていただいていることへの感謝の気持ちを言葉に表し、心をひとつに合唱をして発表会を締めくくりました。

子供たちは、この発表会に向けて一生懸命に練習に取り組みながら、それぞれ成長してきました。

今日の本番の発表では、緊張しながらも力を出し切り、生き生きとした姿を見せてくれました。

ステージ発表会のあと、教室では「今日は一番できた」「やりきった」という子供たちの声が聞かれ、大きな達成感を味わうことができました。

子供たちの頑張りのもととなったのは、地域や保護者の皆様の温かい励ましと御支援です。

今日はたくさんの地域の皆様にご来場いただき、本当にありがとうございました。子供たちのがんばりを共に喜び合い、見守ってくださった皆様に心より感謝申し上げます。

寄磯小とのオンライン交流3

1・2年生が、寄磯小の1・2年生とオンライン交流学習を行いました。今日で3回目です。

子供たちはとっても楽しみにしていて、接続前からにこにこして待っていました。

はじめに、図工の学習でつくった作品をお互いに紹介しました。

自然の落ち葉などを工夫して写真に撮ったものを「わたしはこれがカエルに見えました」などと発表します。

お互いに少人数のため、一人の発表に対して相手校の児童全員が感想や質問を行うなど、密度の高い交流ができました。

寄磯小の校長先生によるサプライズ発表もあり、子供たちはびっくり!

後半は、学年ごとに分かれて、国語の交流をしました。

2年生は、「ビーバーの大工事」の学習で、自分で調べた動物のことをお互いに紹介し合いました。

1年生は、「サラダで元気」の学習で、自分が考えたサラダについて、お互いに紹介し合いました。

複式指導なので担任が常にそばにいませんが、自分たちで「発表します」「聞こえますか」「しつもんします」などと言いながら進めており、短期間でも成長のあとが見られました。

最初は緊張気味で声が小さかったものの、慣れてくると、マイクを通して遠くの相手に声を届けようと意識し、しっかりと声を出そうとしていました。

オンライン交流における「相手意識」も、回を重ねるごとに育ってきているようです。

ほかの学年では、昨日の児童公開の反省を生かして、各学年で学習発表のブラッシュアップを図っていました。

休み時間は、みんなで元気に遊んでいます。

かなり涼しくなってきましたが、半袖シャツの子もいます!

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf