2025年7月の記事一覧

夏休みのプール開放

夏休みに入り、今日はプール開放の4日目です。

本校では救命救急法を受講した2名の監視員さんと教職員が連携して、プールの上と中から安全第一の監視を行っています。

6月から体育の授業で丁寧に水泳指導を行ってきましたが、こうした自由遊びで自ら水に親しむことも、子供たちそれぞれの泳ぐ力を伸ばす大きなきっかけになります。

この日も、職員が鬼役となって鬼ごっこをしたほか、逆立ちに挑戦する子、何度も潜って水中の眺めを楽しむ子など、それぞれが水遊びを楽しんでいました。

今後も安全に十二分に配慮しながら、子供たちが楽しく水に親しんでいけるよう見守っていきます。

1学期前半終了 明日から夏休み

早いもので、今日で令和7年度の1学期前半が終了です。全校集会を開きました。

全校集会に当たり、自分たちで会場の準備をします。

6年生が気を利かせて、1,2年生の椅子の場所を整えてあげていました。こうした姿が自然に見られるのが、異学年集団で活動する良さです。

始めに表彰を行いました。

元気な歯の標語コンクールで入選した子供たちです。おめでとう。

市内体育祭に出場した5・6年生には、記録賞が贈られました。よく頑張りました。

しっかりと挨拶をし、きちんと話を聞ける子供たちです。

校長講話では、4月当初に子供たちに伝えた「令和7年3つのめあて」の振り返りを行いました。

1 「つ・き・だ・て」の合い言葉

【つ】強い心と体‥進んで体を動かして遊んだ。運動会では勝っても負けても最後まで一生懸命頑張った。

【だ】誰にでも優しく‥普段から友達に優しくできた。野外活動や校外学習では、心のこもったメッセージを書いてくれた。

2 「元気なあいさつ」

普段からお互いにあいさつを心掛けていた。来校したお客さんに進んであいさつもした。野外活動や校外学習では、みんなで元気よくあいさつができた。5,6年生は、他の学校の先生から褒められるほどだった。

3 「命を大切に」

みんな無事に1学期前半を終了できた。ルールを守り、大怪我をせず安全に過ごせた。人を傷付けることはしないように気を付けられた。

37日間の夏休みも、引き続き3つのめあてを心掛けて生活し、楽しく充実した休みにしよう。

生徒指導主任からも、生活指導を行いました。

「しすぎに注意」‥食べすぎ飲みすぎ、インターネットやゲームのしすぎにならないよう注意しよう。

「成長する夏休みに」‥自分で決めた計画を守って生活して、自信と成長につなげよう。

節度を守って生活し、37日間の夏休みを有意義に過ごしてほしいです。

養護担当からは、健康的な生活の仕方について確認しました。

「はやね・はやおき・あさごはん」

「からだをうごかす」

「すいぶんほきゅう」

規則正しい生活と適切な運動をするよう心掛けて、健康に過ごしてほしいと思います。

このあと、1・2年生の教室では、夏休み前の配布物を確認し、タブレット端末の使い方の復習を行っていました。

3・4年生教室では、教室の大掃除を行ってから、残りの時間はしっかりと教科学習に取り組んでいました。

5・6年生教室でも、夏休み前の配布物を確認したあと、調べ学習の発表会を行っていました。

夏休み前最後の授業日でしたが、各学年で、最後までしっかりと学習に取り組む姿が見られました。

大きな事故もなく、子供たちは無事に夏休みを迎えることができました。

この4か月間、保護者の皆様、地域の皆様には多くの御協力をいただき、充実した教育活動を進めることができました。心より感謝申し上げます。

夏休み中も、プール開放や水泳大会、PTAによる草刈り活動などが予定されています。今後とも、子供たちの健やかな成長のために、引き続きご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

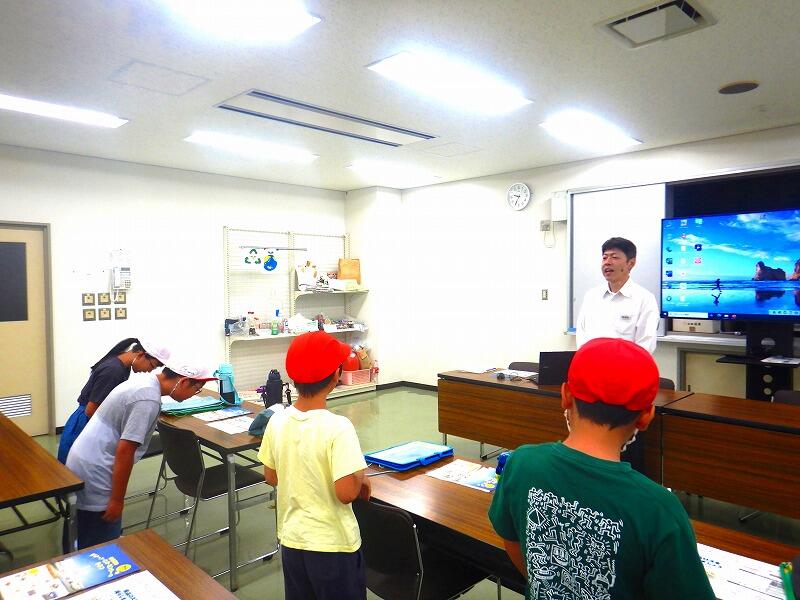

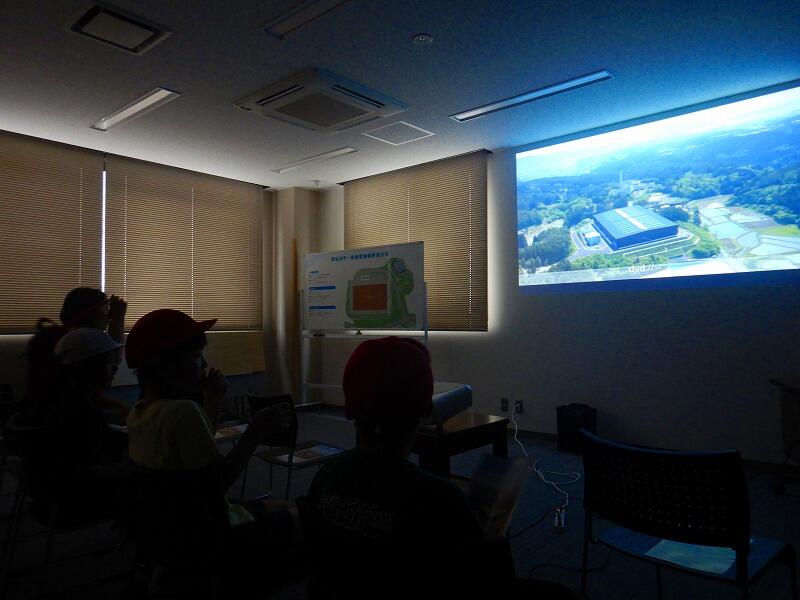

3・4年 クリーンヒルセンター見学

社会科の学習として、市内のごみ処理を行うクリーンヒルセンターを見学しました。

市内各地から回収されたごみが、トラックで次々と搬入されてきます。

巨大なクレーンがごみを撹拌する迫力ある光景に、目が釘付けになります。

中央制御室。センター各所の機械を制御している部屋です。月曜の朝から金曜の夜まで連続でゴミを焼却しているそうです。

粗大ごみ処理場。ビン・カン・ペットボトル等のリサイクルごみや、粗大ごみが、大量に持ち込まれます。

所員さんたちが手を使って分別していました。分別してごみを出すことの大切さを学びました。

最終処分場も訪問しました。

臭いや粉じん等を外部に出さないよう周辺環境に配慮した施設になっていました。

普段はなかなか見ることのできないごみ処理の現場を見学し、ごみの行方や処理の工夫について理解を深めました。また、ごみ処理の大切さや、支えている人たちの努力に気付くことができたと考えます。

学習参観日

夏休み前の参観日です。平日にも関わらず、たくさんの保護者の皆様に御来校いただきました。

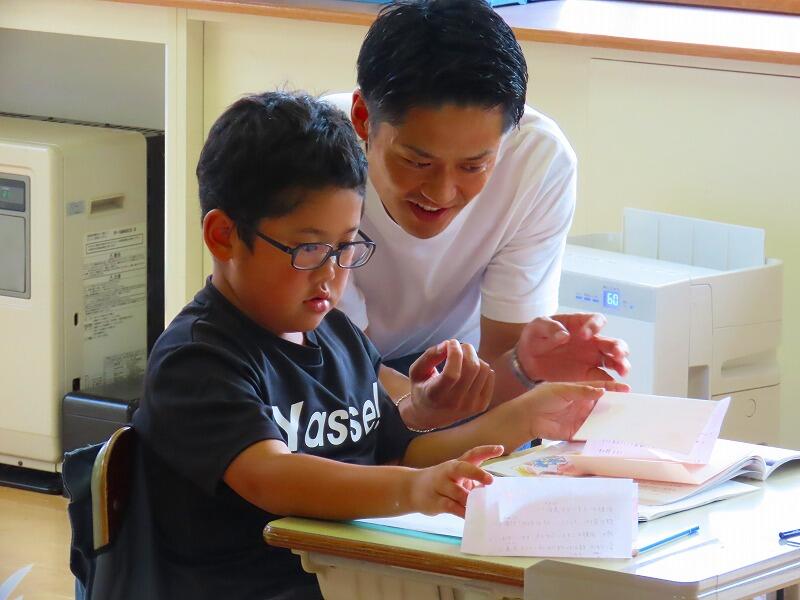

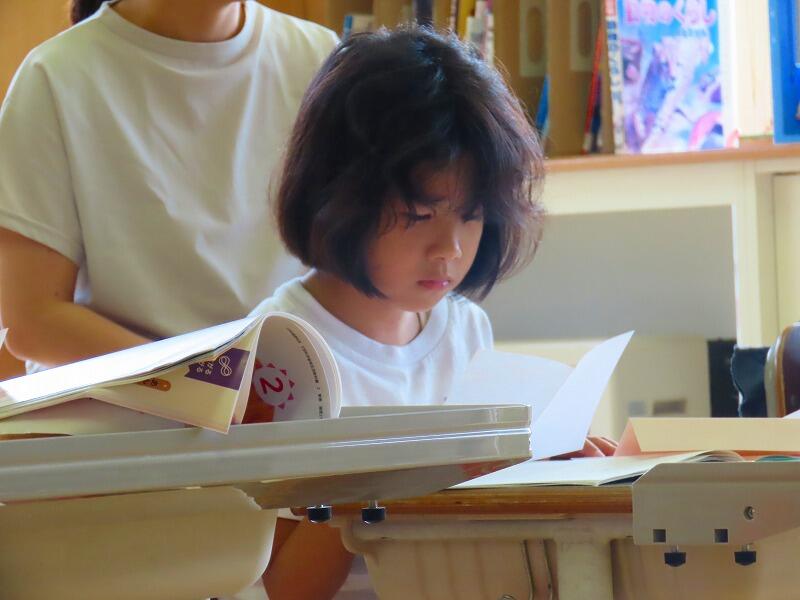

1・2年生は、「家族」をテーマにした道徳の学習を行いました。授業の途中では、事前にご家庭の皆様からご協力いただいていた「家族から本人へのメッセージ」が登場しました。

子どもたちは一人ひとり、時間をかけてじっくりと家族からのメッセージを読み進め、感極まって涙をこぼす姿も見られました。

なんて温かく、心に残る素敵なひとときだったのでしょう。

3・4年生の保健は、「心や体の発育・発達」についての学習でした。思春期に見られる体の変化についての導入です。

成長の時期やあらわれ方には個人差があること、そして自分や友達の体の変化を大切に受けとめることの大切さを学びました。

授業の最後には校長も登場し、自身のエピソードを話しました。校長は身長が182cmありますが、中学生の頃は背がまったく伸びず、クラスでは小さい方から2番目だったという話に子どもたちは驚いていました。

5・6年生は体育でバレーボールの学習です。

チームごとにボール回しの練習をしてから、、

最後は試合をして楽しく汗を流しました。

子供たちは手を抜くことなくプレーし、失敗しても文句を言うことなく、互いに励まし合いながらバレーボールを楽しんでおり、その姿には感心させられます。

授業後の懇談会では、各クラスで4月からの子どもたちの成長の様子や、夏休みの過ごし方等が話題となりました。

お忙しい中、御参加いただいた保護者の皆様に感謝申し上げます。

ALTの先生とお別れ

市内のALTの配置換えのため、これまでお世話になってきたALTの先生が月立小に来てくださるのは今日が最後になりました。

朝にお別れ集会を開きました。

代表児童から、子供たち全員のメッセージ綴りをプレゼントしました。

ALTの先生からお別れの言葉をいただきました。

先生は、月立小の子どもたちと過ごした日々がいかに楽しく、幸せだったかを、日本語で一言一言、言葉を選びながら、静かに、感慨深く語ってくださいました。

その言葉を聞いた子どもたちの中には、思わず感極まり、涙を流す子もいました。

通常の英語の指導も受けましたが、、

高学年の子どもたちは、思い出作りとしてお楽しみタイムの時間も設けました。

一緒に給食を食べたほか、帰りの会では感謝の気持ちを込めて歌のプレゼントもしました。そのときも、思わず感極まり、涙をこぼす子どもたちの姿が見られました。

これまでお世話になった先生との別れは寂しいですが、最後に心温まる時間を共に過ごし、子どもたちの心に深く残るひとときとなりました。

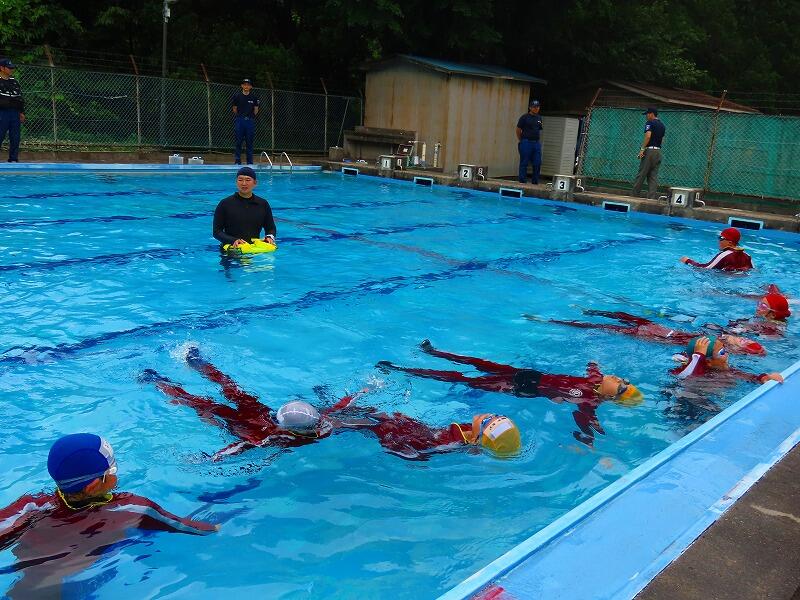

着衣水泳

気仙沼消防署の署員様を講師にお迎えして、全学年で着衣水泳の学習に取り組みました。

着衣のまま水に入る体験を通して、水の事故時に落ち着いて行動し命を守る力を身に付けるとともに、浮いて待つことの大切さを学びます。

よろしくお願いします!

服や靴を履いたままプールに入ります。

「重い」「動きにくい」「変な感じ」

子供たちは、着衣だと普段の水泳と異なり、動きにくくなることを体感しました。

不意に川や海に落ちた時、一番よくないことは、慌てて暴れてしまうとすぐに溺れてしまいます。

落ち着いて浮いて助けを待つことが大事です。背浮きの仕方を教えていただきました。

ペットボトルなどの「浮き」になるものがあれば、それを使って浮いていられることも体験しました。

みんな一生懸命に浮き方の練習をしました。

溺れた人を見付けても、泳いで助けに行くことはせず、浮きになる物を投げ入れて助けるように教わりました。

ペットボトルを投げ入れる練習も行いました。

浮きになる物は、ボールやバケツ、ビニール袋など、様々な物が使えることも教わりました。

「ライフジャケット」が最も確実に浮いていられます。

水辺で活動するときは、大人が子供に着せてほしいとのことでした。

着衣水泳の学習を通して、水の事故に備えて、落ち着いて行動する大切さを改めて学ぶ機会となりました。

大変お忙しい中、御指導いただいた気仙沼消防署の署員様に御礼を申し上げます。

1~4年生 校外学習

今日は1~4年生の校外学習です。一関市の「猊鼻渓」と「風薫る乗馬クラブ」を訪問します。

隣県の自然に触れてふるさとの自然とのつながりを感じるとともに、動物とのふれあいや乗馬体験を通して自然や命を大切にする心を育てることをねらいます。

昇降口前で「いってきます!」

先日の野外活動のお返しで、5・6年生が見送ってくれました。 さすがチーム月立小!

バスの中では、3・4年が年長者としておもしろいクイズやゲームを企画し、1・2年生を楽しませてくれました。異学年活動の良さです。

猊鼻渓の舟下りは、船頭さんが竿でこぐ静かな川下りで、美しい渓谷の景色を楽しみます。

船頭さんが有名な断崖や奇岩を紹介してくださいますが、、、

子供たちが終始興味を示したのは、舟の周りを泳いでいるカモや魚たちでした。

餌をやるとカモが食べる姿を見て、子供たちはとても喜んでいました。

折り返し地点で記念写真をパチリ。

運玉投げもみんなでやってみました。陶器でできた小さな玉(運玉)を購入し、渓谷の岩にある穴めがけて投げ入れ、願いごとをする伝統的な遊びです。穴に入ると願いがかなうと言われています。

子供たちが投げた玉は穴には入りませんでしたが、職員が投げた玉の一つがみごと穴に入りました! 月立小のみんなの運気がアップしたことでしょう。

その後に訪れたのは、風薫る乗馬クラブです。

う、馬だ、、、大きい。

4年生から順番に乗せてもらいます。

視線がいつもより高く、見晴らしがよいです。

馬の背中から感じる揺れやリズムが心地よく、自然の風や匂いを直接感じられます

馬との一体感や優しい温かさに触れ、動物との絆や安心感を味わうことができました。

「ちょっと怖い」と言っていた1年生も、乗馬を満喫することができました。

馬へのエサやり体験もさせていただきました。

にんじんを手にもって直接馬に食べさせるのですが、馬の口が近付くと「うわあ」と怖がってしまいます。

馬舎にも入れていただきました。はじめは怖がっていましたが、次第に慣れて馬の顔を撫でられるようになりました。

楽しいお弁当タイム。そしてお菓子タイム。

お弁当を準備してくださった各御家庭の皆様、ありがとうございました。

このあと鬼ごっこをして遊びました。

学校に帰ると、昇降口に5・6年生からのメッセージボードが置いてありました! 疲れていた子供たちも表情がゆるみ、心が温まります。

ただいま帰りました!

校外学習を通して、初めて見る景色や川の流れに驚き、自然のすばらしさを味わってきました。馬にさわったり乗ったりする中で、いのちのぬくもりを感じ、「やさしくしたい」「大事にしたい」という気もちも育ちました。

準備に御協力いただいた各御家庭の皆様に、あらためて御礼申し上げます。

歯の健康教室

歯科校医の先生に御来校いただき、全学年児童が参加して歯の健康教室を開きました。

染め出しを行い、正しい歯の磨き方を実習で学びます。

最初に表彰がありました。

歯科検診で6年間連続で虫歯がなかった6年生児童に、スーパーダイヤモンド賞が贈られました。

すばらしい!

続いて、今年度の検診で虫歯がなかった児童に、ダイヤモンド賞が贈られました。これからも継続してくださいね。

赤く染まった部分を手鏡を使って確かめながら、自分で描き出します。普段の自分の磨き方で、うまく磨けていない部分はどこなのかを把握します。

磨き残しがあった部分を中心に、時間を掛けて歯を磨きます。歯の汚れを全て磨いてきれいにすることができました。

歯科校医さんから、虫歯の防止には歯磨きだけでなく、食生活の改善が必要なことを教えていただきました。

一日3食の食事だけなら虫歯になるリスクは低く、甘いジュースや菓子をとることが、虫歯につながるそうです。

ジュースや菓子をとるなら短時間にして、長時間糖類が口の中にある状態を作らないことが大事だと学びました。

最後に児童代表が御礼の言葉を述べました。

歯科校医の先生には、毎年ご多用の中、児童に正しい歯の磨き方について丁寧に御指導をいただいており、児童に歯や口の健康についての意識を高めることができています。長年のご尽力に、心より感謝申し上げます。

3・4年 少年消防クラブ 2回目

今日は、3・4年生が防災・安全を学ぶ少年消防クラブの2回目です。「花火の正しい遊び方」「消火器の使い方」を消防署員さんから御指導いただきます。

まず、正しい花火の遊び方を教えていただきました。「花火を人や燃えるものに向けない」「手持ちの花火は手持ちの位置に注意する」など、全部で11個の約束を確かめました。

次に取り組んだのは、なんと花火の遊び方実習です。

なんと楽しい学習でしょう!!

もちろん、ただ遊んでいるのではありません。

所員さんからマンツーマンで花火の持ち方や向きの指導を受けます。

消火器の使い方実習にも取り組みました。

水が発射される練習用の消火器を使って、まとに当てようとしますが、最初はなかなか当たりません。

やはり、消防署員さんからマンツーマンで御指導をいただきました。

学習をふりかえり、一人ずつ感想を発表しました。

「初めて消火器を使った。使い方が分かってよかった」「花火で遊ぶときは、教わった約束を守って安全に遊びたい」などの感想が聞かれました。

体験を通して得た学びは、心にも体にも残る“生きた学習”となります。夏休み前に、子供たちは安全への理解をしっかりと深めることができたと思います。

ふるさとに誇りをもち

夢と希望に満ちた

心豊かでたくましい 児童の育成

【き】 気持ちよくはたらく子

【だ】 だれにでもやさしい子

【て】 ていねいに学ぶ子

月立小学校 いじめ防止基本方針について掲載します。

気仙沼市 GIGAスクール構想.pdf

気仙沼市 タブレット端末貸与について.pdf