令和6年度 学校教育目標

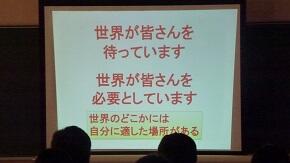

「自ら未来を見据え 心豊かに 力強く学び続ける生徒」

~鹿折中学校は,一昨年度(令和3年度)ぼうさい甲子園「ぼうさい大賞」を受賞しました~

令和6年度 学校教育目標

「自ら未来を見据え 心豊かに 力強く学び続ける生徒」

~鹿折中学校は,一昨年度(令和3年度)ぼうさい甲子園「ぼうさい大賞」を受賞しました~

*5月25日(土),26日(日) 中総体

*5月27日(月),28日(火) 振替休業日

*6月1日(土)英検

*6月5日(水)中間テスト

*6月20日(木)地区陸上大会

*6月23日(土)地域合同避難所初期設営訓練

〒988-0812

宮城県気仙沼市大峠山1番地263

TEL 0226-22-6764 FAX 0226-23-3160

校 長 三浦 利恵

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |